ラッセルのパラドックスの様な、集合論のパラドックスは、カントルのパラドックスなど、他にも幾つか発見された。

ラッセルのパラドックスは、それらのパラドックスを代表するもので、数々発見された集合論のパラドックスのエッセンスというべきものだった。

ラッセルは、このパラドックスを、最初は大きな問題だと考えなかったらしいが、段々とそれが非常に厄介なものであることを認識したらしい。

このパラドックスがありながら、ラッセルは1903年の著書、The Principles of Mathematics を、そのまま出版した。

ただし、ラッセルのパラドックスを、まだ、解決されていない彼の理論の問題点として、この著書の中で詳しく論じた。

ラッセルのパラドックスは、この著書の Chapter VI. Classes の §78 で短く論じられ、その後、"The Contradiction" と名付けられた Chapter X で詳しく論じられた。

つまり、現代的に言えば、「集合を使って、数学を再構築すること」が、その目標だった、この著書の理論は、その登場の最初から矛盾を含んでいたのである。

注. 以上の議論で、パラドックス、矛盾、contradiction など、よく似た言葉が幾つか現れたが、正確に言えば「矛盾」、"contradiction" が、本当の意味での矛盾で、これを二律背反 Antinomie アンチノミーとも言う。これらは、本当に議論などが矛盾していることを言うが、これらの言葉の内で、パラドックスだけは、「見かけ上の矛盾」、つまり、一見矛盾に見えるのだが、実は矛盾でないものを意味することがある。そのため、正確を期す場合には、集合論のパラドックスと言わず、集合論のアンチノミーということもある。

この様に、数学の基礎に矛盾が発見された状況を「数学の危機」と呼ぶ。

このパラドックスの発見までは、10月13日の講義資料で引用した、ラッセルの The Principles of Mathematics の文章のような問題、つまり、「数学の概念や真理について、それが何かをハッキリと答えることができない」という問題は、大きな問題であったことは確かだが、それほど多くの数学者を悩ませる問題ではなかった。

しかし、当時、数学において、その重要性を増していた集合論に矛盾が見つかったという事実は、数学者に衝撃を与え、数学の基礎について真剣に考える数学者が増え、数学の危機と数学の基礎について、多くの数学者たちが議論や研究を始めた。

そして、その中には、当時の数学を代表するような数学者が何人も含まれていた。現在、この様な数学の基礎や、集合論のようなものに、現代の数学を代表するような数学者が関わることはない。数学の基礎を研究する数学基礎論とか、それのテクニカルな背景となる数学の分野である数理論理学などは、高度に発展した学問である一方で、数学の主流を研究する数学者が、それについて研究したり、肯定的に発言したりすることは殆どない。

これに反して、ラッセルのパラドックスが発見された、20世紀の最初のころから凡そ第二次世界大戦が勃発することまでは、特に、1930年代ころまでは、当時の数学界を代表する大数学者たちが、数多く、数学の基礎の問題に取り組んでいる。

そして、その様な大数学者のたちの間で、数学の基礎を巡って盛んに論争が行われた。これを「数学基礎論論争」 Grundlagenstreit と言う。

この数学基礎論論争は、一昔前の古い解説では、論理主義、形式主義、直観主義という三つの学派に分かれて争われたとされることが多かったが、実は、この見方は、あまり適当なものではない。

形式主義と直観主義の間で、最終的には学界政治闘争で決着がつけられる激烈な論争があった一方で、論理主義に分類される人たちと、他の二つの主義に分類される人たちとの間には、論争らしい論争がみられなかったからである。

論理主義は、むしろ、形式主義と呼ばれるもののお膳立てをしたものと考えた方が良いものである。

実は論理主義とは、すでに説明しているデーデキントやラッセルによる「集合を材料として数学の再構築を目指す方向性」のことなのである。そして、この方向性の可能性は、実質的にはラッセルのパラドックスの発見により潰えたのである。

まず、その論理主義についての説明から始めよう。

12月15日の資料で、デーデキントやラッセルが、集合を使って自然数を定義したことを説明し、ラッセルの方法を現代的に焼き直したものを紹介した。

1888年の Was und was sollen die Zahlen? 数とは何か何であるべきか、で、デーデキントが使ったオリジナルな方法は、ラッセルのものとは大変異なっていて、まず、「そのある真部分集合への、一対一対応が存在する集合」の存在を示し、それを使って自然数を定義した。

カントルの集合論の所で、無限集合が持つ不思議な性質の一つとして、「その真部分集合のひとつと一対一対応する」という性質をあげ、たとえば、{0,1,2,....}は、+1 により、{1,2,3,...}という真部分集合と一対一対応することを指摘した。

デーデキントは、この性質を逆に使って、無限集合を定義した(そういう不思議が起きるものが無限集合である)のである。

そして、そういう(無限)集合の例として、デーデキントは、「考え得る対象のすべて」という集合Tを考えた。もし、この集合Tの要素を一つ選んで a とすれば、「a を考える」という事実は、やはり考え得るので、Tに属する。そこで、「aを考える」という事実の総体をAとすれば、それは明らかにTの真部分集合であり、また、a -> 「aを考える」という対応により、TとAは一対一対応する。

この議論は、数学の議論というより、哲学の議論である。

実は、デーデキントは、1888年の著書の前書きで、「自然数を還元する先は、もう論理 Logik しかない」という意味のことを書いている。それを、実行したのが1888年のデーデキントの自然数論なのである。

この論理 Logik とは、何であったのだろうか?

現代ならば、これを「記号論理学、数理論理学」とするところだが、デーデキントの著書には、記号論理学、数理論理学を意識したところが全くない。

先ほどの、「考え得る対象のすべて」という集合を考えていることなどの証拠により、デーデキントがLogik 論理学と書いたのは、古代ギリシャ以来、西洋の学問の基礎とされ、当時も高等教育機関などで普通に教えられていた伝統的論理学、アリストテレス論理学と考えられる。

そう考えれば、デーデキントが、カントルの集合論以前から、集合にあたるもの(デーデキントは集合 Menge と言わず、システム System と言った)を、抵抗なく使っていることの理由がわかる。

この様なデーデキントの「論理学 Logik」の解釈が、20世紀の終わりころに、スペインの歴史家フェレイロス Ferreiros により、この論文Traditional Logic and the Early History of Sets, 1854-1908 やこの著書 Labyrinth of Thought: A History of Set Theory and Its Role in Modern Mathematicsで提案された。

ラッセルの The Principles of Mathematics 1903で、ラッセルは現代の記号論理学のもととになった論理学の理論を展開したが、ラッセルは、それを伝統的論理学の改造版であるかのような議論を行っている。

この著書でラッセルが、基礎に据えたのがクラスの理論と関係の理論である。現代的に言えばクラスは集合で、関係は「順序関係」のような数学の意味での関係だった。

ラッセルは、彼のクラスの理論は、「数学者が集合などの言葉で呼んでいるものに近い」と理解しており、そのため、数学とは関係がないはずの、二人の人間を集めたものはクラスか、というような議論を延々と行なっている(彼のクラスの理論の見開きの右下の Brown と Jones のクラスの話などがそれ)。

つまり、デーデキントやラッセルの論理主義とは、伝統的論理学の中から、数学に役立つものを抜き出し、それを数学的に整備して、それに数学を還元するという考え方だった。

注. この様なアプローチをした人は、他にもあり、特にドイツの数学者 G. フレーゲが有名であり、現代的な目からみれば、むしろ、この人の仕事の方がすぐれていたともいえるのだが、デーデキント、ラッセルの仕事と違って、フレーゲの理論は、実際の数学には、殆ど影響を与えなかった。そのため、フレーゲを無視して議論している。

伝統的論理学は、経験や直観を超えるもので、理性的な思考の基礎だと考えられていたので、それに数学が還元できるとしたら、数学の基礎は、申し分のないものになるはずだった。つまり、当時のヨーロッパの標準的な教育において教えられていた、古代ギリシャ時代以来の、「思考の基礎」であった論理学を、もっとも基本的なものと考えて、それだけにより数学を展開するというのが、論理主義の方針だった。デーデキントは、これを次のように言っている:

Was beweisbar ist, soll in der Wissenschaft nicht ohne Beweis geglaubt werden. So einleuchtend diese Forderung erscheint, so ist sie doch, wie ich glaube, selbst bei der Begrundung der einfachsten Wissenschaft, namlich desjenigen Teiles der Logik, welcher die Lehre von den Zahlen behandelt, auch nach den neuesten Darstellungen*) noch keineswegs als erfullt anzusehen. Indem ich die Arithmetik (Algebra, Analysis) nur einen Teil der Logik nenne, spreche ich schon aus, das ich den Zahlbegriff fur ganzlich unabhangig von den Vorstellungen oder Anschauungen des Raumes und der Zeit, das ich ihn vielmehr fur einen unmittelbaren Ausflus der reinen Denkgesetze halte. Meine Hauptantwort auf die im Titel dieser Schrift gestellte Frage lautet: die Zahlen sind freie Schopfungen des menschlichen Geistes, sie dienen als ein Mittel, um die Ver- schiedenheit der Dinge leichter und scharfer aufzufassen.

ドイツ語なので、Google 翻訳で英語に直すと、こうなる。

要点だけいえば、

算術や解析学のような数学の分野は、論理学 Logik logic の一部分Teil である。これらの分野の対象である数は、空間や時間に依存せず、純粋な思考の法則のみで、それを説明できる。それが、この著書で行ったことである。

というのが、デーデキントの主張だった。デーデキントは、算術や解析学、つまり、整数とか実数の話に限定しているが、これを全数学で行えるというのが、ラッセルの1903年の著書の主張であった。

論理学は、アリストテレス哲学の一部として生まれ、長らく哲学の一部として扱われていたので、ラッセルやデーデキントの主張にしたがえば、哲学の一部分である、論理学、ある意味では、哲学の最も基礎的部分である論理学、を使って数学を基礎づけることができるということになる。

当時、論理学は、デーデキントが書いたように純粋な思考のルールであり、経験や直観のようなものとは独立したものだと言う考え方が支配的だったので、それに従えば、数学を経験や直観に頼らず、たとえば、デーデキントがチューリッヒの工業学校で解析学を教える時に、幾何学的直観を使わねばならなかったようなことに不満を覚えてようなことを避けることができることになる。

実は、切断だけでなく、1888年に出版されたWas und was sollen die Zahlen? 数とは何か何であるべきかの自然数の再構築も、1870年代の最初ころ、つまり、デーデキントが工業学校での解析学講義で、数学の基礎に不満を覚えたころに、すでに考えられていたことが、デーデキントが残した原稿から解っている(参照:

本講義では、この記号論理学を伝統論理学の延長線上に置く、フェレイロスの歴史観に基づいて、ゲーデルの不完全性定理の歴史的役割を理解しているので、これを説明するために、現代の日本の大学では、殆ど教えられることがなくなっている伝統的論理学を、ここで簡単に説明する。詳しいことは、林の文学部での講義「論理学の歴史」の資料を参照して欲しい。

現代の日本の大学で、伝統的論理学を教えている所は非常に少ない。しかし、アメリカなどの大学では、今も伝統的論理学と記号論理学と合わせて教えられているケースが多い。

伝統的論理学は、英語やラテン語などのヨーロッパ言語と構造が著しく似通っているために、そういう言語を使う人たちには自然に見えるらしい。また、伝統的論理学には、数学とは関係ないのだが、現在、クリティカル・シンキング(参考)と呼ばれて、ビジネスや医療の現場などで教えられている「思考術」の側面があり、アメリカの大学で教えられる場合には、その側面や、英語の文を論理学で分析して、その意味を合理的に分析する方法などの、プラクティカルな側面が強調される。

林が大学生だったころ(40年以上前)には、多くの大学の教養課程の科目(今の全学共通科目)で、当たり前のこととして伝統的論理学が教えられていたのだが、日本では、英語の文の分析を使うのに伝統的論理学を使う方法を教えても、ピンとこないし、実用的とは言い難い。それもあって、こういうものが日本では急速にすたれたと思われる。

しかし、この伝統的論理学と、その西洋文明における位置づけの理解がないと、なぜ、デーデキントやラッセルが、数学より論理学の方が確実だと思った理由がわからなくなる。

それが分かれば、彼らにとって、伝統的論理学、そして、それを進化させた記号論理学は、日常的に、特に学問の世界において、人間が使っているもので、諸学に先立つ、もっとも基本的な学問であり、最も確実で疑わしい点がないものだった筈なのである。しかも、ラッセル・パラドックスなどが発見されて、論理学の基礎に、数学よりもっと厄介な問題があることが判明するまでは、論理学は、ラッセルの指摘した「数学の基礎が揺らいでいる」という問題を解決するための手段としては、もっとも相応しいものだったはずなのである。

以下では、林が文学部で行っている「論理学の歴史」という講義の資料を使い説明を進める。時間がないので、詳しいことは説明できないので、詳細に興味がある人は、この講義の資料を参照して欲しい。

この伝統的論理学の最も基本的な概念は、名辞 Term と呼ばれるものであり、また、二つの名辞を使って作られる categorical proposition というものである。

名辞とは、簡単に言えば、論語,猛子,英国王 馬,国王のような名詞のことである。

ただし、名詞というと、言葉になるが、名辞とは、その言葉と、その意味を合わせたものだと思えば良い。ドイツ語圏では、これを Begriff 概念ということもある。

名辞には固有名詞にあたる特称名辞、たとえば孔子とかソクラテスのようなものと、人間、中国人、学者のような、それが指し示すものが集合であるような通称名辞に分かれる。

そして、アリストテレス論理学では、命題の基本単位は、 A be B という形であると考える。

ここで、A と B は名辞である。

たとえば、次のものはみなそういう形をしている。

孟子 is 人

孟子 is 中国人

孟子 is 学者

中国人 are 人

学者 are 人。

この様に考えると、実は、孟子のような特称名辞も、特殊な集合とみなすことになる。

以下、これを、林の「論理学の歴史」の11月07日の資料を使って説明する。

ラッセルたちが、数学の還元先として考えた論理学は、上の様な、基本的なものだった。

我々日本人には、分かり難いが、それは、英語などを話す人たちにとっては、自然な還元先だったろう。

しかし、この論理学が数学の様に扱われるようになるやいなや、その基礎の危うさが暴露されてしまったのである。

これ以後、もう論理学に単純に信頼を置くことはできなくなった。

そして、ラッセルは、矛盾の生じない、しかし、数学の再構築が可能な論理学の新体系の構築をめざし、Principia Mathematica という体系を生み出す。

しかし、それはどう見ても論理学の体系とは言い難いものだった。たとえば、自然数の集合は、定義するのは無理で、最初から「ある」と仮定するしかなかったのである。

つまり、数学の論理学による合理化を目指した論理主義の結末は、逆に論理学の限界を露わにしたといえる。

ラッセルの Principia Mathematica 以後、論理学はむしろ急速に数学化したのである。

そして、論理学から離れ、最初から集合を、論理学とは無縁の数学の対象と考えて、その理論を構築しなおす。それにより、ラッセル・パラドックスのようなものを集合論から排除する。

そういう試みが、数学者たちにより行われることとなった。それがツェルメロの公理的集合論である。

ラッセルのパラドックスは、現在、集合のついてにパラドックスとされているが、ラッセルは1903年の著書、The Principles of Mathematics (以下、PoM)に始まる彼の体系を、数学そのものとは一線を隔する「論理学」の体系として扱っており、そのパラドックスも、集合のパラドックスであるより、論理学のパラドックスとして扱っている。

つまり、PoM などの理論を、ラッセルは二千年以上の歴史を持つ、アリストテレスの論理学の伝統の上に建築された理論として理解している。つまり、その適用範囲などに不明瞭な所が多々あった伝統論理学を、ブール以後の記号論理学の方法で改良した、結果、むしろ、その根底に横たわる矛盾的構造が露わになったのが、ラッセル自身にとってのラッセル・パラドックスだった。

PoM では、数学の集合にあたるものは、class と呼ばれていたが、これは伝統的論理学の教科書などで、名辞 term の外延 extension と呼ばれているものにおおよそ対応しており、ラッセルは、名辞の外延 extension と呼ばれるものが、数学者が manifold, aggregate(英語), Menge(独語), ensemble (仏語) などの名前で呼ぶものと一致しているが、class を、その外延と同一視するのは間違いだという立場にたっていた。この立場は、ラッセルが第一次世界大戦を巡る反戦活動のために投獄されたときに書かれた入門書 Introduction to Mathematical Philosophy (岩波文庫、「数理哲学序説」)の次のフレーズが良く物語っている:

We cannot take classes in the pure extensional way as simply heaps or conglomerations. If we were to attempt to do that, we should find it impossible to understand how there can be such a class as the null-class, which has no members at all and cannot be regarded as a “heap”; we should also find it very hard to understand how it comes about that a class which has only one member is not identical with that one member.

Introduction to Mathematical Philosophy (1919), https://people.umass.edu/klement/imp/imp-ebk.pdf

大意: クラスを、ものの集まりとして、純粋に外延的なものと見なすことはできない。もし、そうすると、メンバーを持たない空クラス null-class を「集まり」 "heap" としてみなさなければならなくなる。また、メンバーが一つだけのクラスを、そのメンバーと同一視することが難しくなる。

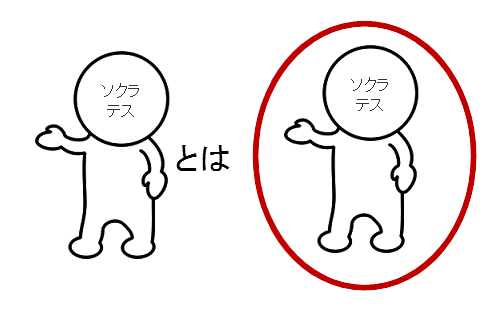

null-class については、空っぽなのに「集まり」とはどういうことだ、という意味である。また、ラッセルが unit-class と呼んだ、林の文学部講義「論理学の歴史」の11月07日の資料に出て来る、ソクラテスや、A Tiger, The Tiger のような名辞が、ソクラテスや、ある虎、その虎、という実体を指示していて、決して、その集合を記述しているのではないという事実を説明し難くなるというのがラッセルの主張なのである。つまり、11月07日の資料で、次の二つの図で説明したような見方ができなくなるというのである:

文学部講義「論理学の歴史」の11月07日の資料を使って説明したように、この unit-class についてのセンス(感じ)は、英語などのヨーロッパ系言語を通してみないと、むしろ納得できない議論であり、ラッセルの論理学が、伝統的論理学の伝統を引き継いだもので、言語と強く結びついた、本来の哲学の一分野としての論理学であったの何よりの証拠だといえよう。Principia Mathematica は、1910-1913に出版されたが、その6年後の1919年においても、ラッセルは、この様な立場に立っていたのである。

そして、その論理学を使って、数学の基礎を説明するというのが、ラッセルの目的であった。つまり、諸学の根底にある学問としての、古代ギリシャ以来の論理学により、揺らいでいる数学の基礎を固める、それがラッセルの意図であり、その故に、これを「論理主義」というのである。

注. デーデキントも、1888年の著作で、unit-class と、そのメンバーの同一視を行っていて、これがデーデキントが論理学 Logik という言葉で意味していたものが伝統的論理学であると考える解釈の根拠のひとつになっている。

しかし、ラッセル・パラドックスが、ラッセルの記号論理学によるカントル・パラドックスの分析を通して発見されたように、数学の揺らぐ基礎を堅固にするために、論理学の基礎が明瞭化されることにより起きたことは、その論理学の基礎こそ揺らいでいることの発見だったのである。

彼のパラドックスを、論理学から排除するために、ラッセルは、クラスに、二種類の「階層」をいれた。そして、a∈b のような「文」の、a は b より、その階層の中で「小さい」必要があるとした。そうでない場合は、それは文法に反するとしたのである。こうすると

R={x|x∈Set かつ x∈xとならない }

という彼のクラス(集合)の定義に現れる x∈x は、「x が x より小さい」という条件に反するので、文法に合ってないために、もともと定義になっておらず、その故にRも作れないのでパラドックスは起きないとした。

この様な、新バージョンのラッセル論理学は、分岐型理論 ramified type theory と呼ばれている。順序が二つもあったのは、一つの順序で、x∈x のような分を回避し、もうひとつの順序で、ラッセルパラドックスによく似た、ベリーのパラドックス

17文字で定義できない最小の正整数

のような言語に関連したパラドックスを回避するためにあり(この文に使われている文字は17個)、ラッセルのパラドックスを回避するには、もう一つの順序だけで十分だった。

1920年代に出版された、Principia Mathmematica では、型 type と呼ばれる「順序」のみが残されて、ベリーのパラドックスのような「言語のパラドックス」の回避のための順序は削除された。これは数学の基礎づけのためにだけならば、型のみで十分ということがラムゼーという哲学者により指摘されたからである。これを単純型理論 simple type theory という。

単純型理論は、簡単にいうと次のようになる:

こうすると x ∈ x は文法エラーとして排除され、ラッセル・パラドックスは回避される。

しかし、Principia Mathematica の体系では、PoM ではできた、unit-class の全体を集めて、数1として定義する、というようなことはできなかった。このため Principia Mathematica では、デーデキントが哲学のような「考え得るもののすべて」というもので、その存在を証明した無限集合の存在を公理として天下り的に前提せざるを得なくなった。

Principia Mathematica の単純型理論の現代版では、型 1, 2, 3,.... を持つクラスの他に型 0 をもつ数学的存在を考え、この型0の存在が自然数だとするのが普通である。

これは、自然数の集合Nから初めて12月22日の資料で定義した冪集合 Pow(*) を使って、N, Pow(N), Pow(Pow(N)), ..... のように、集合の「階層」を考えることであり、N の型が0、Pow(N), Pow(Pow(N)),....が型 1, 2,... と見なすということである。

また、これだけでなく、PoM の理論でも選択公理という集合論の公理が必用だったのに見落とされていたことも判明して後に Principia Mathematica の公理に追加された。

この様にして、数学を純粋論理に還元するはずだった「論理主義」のプロジェクトは、実質失敗に終わることとなった。Principia Mathematica は論理学と言いながら、その実は「変装した集合論」だったのである。つまり、数学が、その数学の新興分野である集合論に還元できただけだった。

しかも、その還元先の集合論は、カントル、ラッセルなどのパラドックスが次々と発見され様に、その基礎は、集合論の誕生以前から存在する幾何学、代数学、算術、解析学などの基礎より、むしろ、揺らいでいるとも言えるものだった。

つまり、数学の揺らぐ基礎を、純粋論理学に還元しようというデーデキント、ラッセルの論理主義は失敗に終わったのである。

しかし、この論理主義の研究が、ヒルベルトの形式主義による数学の基礎づけ計画に技術的基礎を提供することになるのである。

その形式主義の話をする前に、Principia Mathematica とともに、数学の基礎づけに使われることになった、というより、現在、数学の基礎づけの標準になっている公理的集合論というものを説明する。

ラッセルは「型」の概念を導入して「文法的」にパラドックスを避けたが、パラドックスを避けるもう一つの方法として「集合のサイズを抑制する」という方法がある。

つまり、集合すべての集合とか、要素が一つだけの集合のすべての集合、のような巨大な集合をさけるという方法である。

ラッセル・パラドックスのもととなったカントル・パラドックスが、「最大の大きさを持つはずの集合」のパラドックスであったことを考えれば、非常に大きな集合を避ければ、ラッセル・パラドックスのようなものは避けることができそうである。

この方向性を追求したのが、ラッセル・パラドックスを、ラッセル以前に発見していた数学者エルンスト・ツェルメロである。

このツェルメロの人物像は、最近まで霧の向こうに隠れているような状況であったが、伝記が出版されて、その人物像がかなり明確になりつつある。

ツェルメロという人は、様々な分野に興味をもった人で、哲学は、その興味の対象の一つであり、一時は、フッサールと親交が深かった。ツェルメロがラッセル・パラドックスを、ラッセル以前に発見していたということは、ツェルメロ自身や、ヒルベルトなどが、少しほのめかすだけで、その証拠が長らく知られていなかったのだが、膨大なフッサール遺稿の編纂・出版の過程で、ゲッチンゲン大学時代のフッサール・セミナーで、ツェルメロが、これについて話したと言う記録が見つかり、それによりツェルメロが、ラッセルのパラドックスの最初の発見者であり、また、それがゲッチンゲンという大学町では、哲学者・数学者の間で共有されていて、その結果として、グレリングのパラドックスなどが考えられたということが現在ではわかっている。

ちなみに、西田幾多郎の後を継いだ田辺元という京都学派の哲学者が、フッサールのもとに留学していたことがあり、フッサールの求めに応じて、西田幾多郎の哲学の解説を行ったのだが、その解説を始めると決まってある人物が間に割って入り、田辺の話が続けられなくなったと田辺が弟子たちに繰り返し語ったと伝えられている。実は、その割って入った人物こそが、ツェルメロであった。

そのツェルメロの集合論のポイントは、ラッセルのパラドックスを生み出すことになった原因である、「性質・概念が与えられれば、それが決定する集合が存在する」という原理を制限することだった。

この原理は、簡単に言えば、高校で学習する「集合の内包的定義」、つまり、

{x | …ここに x についての条件がくる…}

という様な記号で集合が必ず定義できる、という原理のこと。

ツェルメロは、これを「すでに存在する集合の範囲でしか使えない」という風に制限した。

つまり、Aがすでに認められている集合だとすると

{x∈A | …ここに x についての条件がくる…}

ならば良いとした。

こう制限されると、この制限下で作ることが出来る集合は、Aの部分集合となるので、いまある集合のサイズ以下になる。

つまり、{x | x∈x ではない} とか、集合全部の集合 {x | xは集合である } などは作れないことになり、ラッセル・パラドックスが排除できる。

しかし、そうすると、冪集合 Pow(A) のサイズは、Aのサイズより大きかったので、当然ながら、Pow(A) が作れなくなる。

それでは数学に必要な集合が作れなくなるので、ツェルメロは、

A が集合ならば、それの部分集合を全部集めた集合 Pow(A) というものがある

というのを、公理として認めた。

つまり、ラッセルのパラドックスを生んだ {x | x∈x でない}のような巨大な集合の存在を認めないかわりに、実際の数学で使われる集合を割り出して、それらは存在することにする、つまり、それらの存在を公理とする、というのがツェルメロの戦略だった。

これは、極めて実用主義的、機能主義的アプローチであり、別の言い方をすれば、ご都合主義的でもある。

つまり、ツェルメロの公理が何故本質的なのか、という説明は、「現在までの数学で、それが必要だ」という意外には説明がなかなかつかないのである。

つまりは、絶対的な根拠のようなもの、この命題が公理として正しい、という風に言える根拠が、「必要だ、便利だ」という条件以外には、見つけにくいということである。

実際、後にツェルメロが1908年に出版した最初の公理系(公理の集まり)だけでは、カントルの集合論が充分展開できないことがアドルフ・フレンケルなどの指摘で、ようやく1920年代になってわかり、新しい公理が追加されるということがあった。

現在では、この二人 Zermelo, Fraenkel の名前の頭文字をとり、ZF 集合論、さらに、これにツェルメロが考えた、選択公理というものを追加した、ZFC集合論というものが、数学の標準的基礎として使われている。

ZFC集合論のような、使える公理を明確に規定して、それのみを使って理論を展開する集合論を公理的集合論という。

つまり、現在の数学の基礎は、公理的集合論が担っているのである。

1908年のツェルメロの集合論、1910-13年のPrincipia Mathematica、1920年代の ZFC集合論により、経験的に、ラッセルがいう様な意味での「揺らぐ数学の基礎」の揺れを止めることができるようになった。

特に、その成立以後、ZFC集合論、あるいは、Fを除いたツェルメロの集合論+選択公理、普通はそう書かないが、言ってみればZC集合論とでもいうものは、急速に数学の基礎の標準となった。

現在、この標準的な基礎に、異論を唱える人は少ない。圏論というものの方がZFC集合論より数学の基礎として良いという主張が増えてはいるが、これは英語にするか日本語にするというような問題で、ある意味では「スタイルの問題」「好みの問題」であるといえる。

実際、圏論を使う基礎と、集合論を使う基礎は、Mike Fourman と、林により、基本的に翻訳可能であることが示されている(Fourman-Hayashi interpretation)。哲学的なことに拘らないのならば、集合論から始めて、専ら圏論の言葉で数学を行なうというのが、現在のところ、圏論を使う数学の一番自然なやり方である。

しかし、すくなくともゲーデルの不完全性定理が発見されるまで、あるいは、第二次世界大戦前位までは、公理的集合論が数学の基礎であることにに飽き足らない数学者たちがいた。

そういう人たいは、現在でも非常に稀にはいるが、異端的な人たちと見なされている。

ところが、これが第二次世界大戦前、特に1930年代最初ころまででは、今とは随分状況が違っていた。

今回と最終回の次回で説明するように、数学の歴史に名が残る、その時代を代表する数学者、あるいは、そうなる筈だったのに不運にも若くして命を落とした数学者たちの間に、「数学の基礎は、Principia Mathematica や、ZFCの様な公理的集合論だとすることで、現実的には困らないので、そうしておく」という状況に飽き足らない人たちがいたのである。

その様な人たちの代表としては、フランスのアンリ・ポアンカレ、オランダのL.E.J.ブラウワー、ドイツのヘルマン・ワイルをあげることができる。特に、後の方の二人、ブラウワーとワイルは、その代表格中の代表格である。

これらの人たちは、直観主義者と呼ばれる。

直観主義という言葉は、数学の場合にだけ使われるのではなくて、広く哲学などでも使わる用語であり、簡単に言えば、数学的真理に到達するには、論理や公理のような、予め決まっているルールだけではなくて、何らかの意味での直観が、常に関与する必要があるという立場を言う。

古くはデカルトやカントが、この立場をとった。一方で、ライプニッツは、論理主義者、あるいは後で説明する形式主義者であったといえる。

注.この日本語ウィキペディアの項目「数学的直観主義」にあるように、クロネッカーは、伝統的に数学に於ける直観主義の先駆者とみなされることが多いのだが、これは間違いである。実は、後で説明するように、すでに説明したクロネッカーの数学の基礎、一般算術は、ヒルベルトが創始した形式主義という数学思想で使われる形式的体系の先駆とみなされるべきもので、その意味ではクロネッカーの数学の基礎についての思想は、極めて形式主義的である。

これらの人たちが、問題にしたのは、Principia Mathematica や公理的集合論が基礎であるという、必然性の欠如であったといえる。

もし、論理主義が成功していたら、伝統的論理学は、ヨーロッパ文明の根底にあるものであったから、おそらく多くの人たちは、これを肯定し、これらの直観主義者たちも、異論を唱えなかった可能性が高い。

論理学は古代ギリシャ以来、西洋文明の基礎である。それは広く正しいと信じられていたのである。それにバツが付くのは、ラッセルのパラドックスなどが発見され、また、哲学の方向性が大きく変わり始める第一次世界大戦以後の時代なのである。

注.例えば、第一次世界大戦後のドイツ・ワイマール共和国の時代に、鋭く伝統的論理学の思考様式を批判して新しい哲学の枠組みを作っていった人に、マルチン・ハイデガーがある。彼の代表作「存在と時間」は、長らく非論理的、非合理的だと考えられていたが、1970年代に、「存在と時間」の準備期間に行われたハイデガーの講義の記録が出版されるようになって以後、「存在と時間」は、実は伝統的論理学の批判を通して形成された面が大きいということが判明し、「存在と時間」が実は伝統的論理学の本質を抉り出すため伝統的論理学の分析という側面lを持つことが認識されるようになり、たとえば、この様な書物が出版されるようになっている。

この様な状況を考えれば、直観主義と呼ばれる人たちが求めていたものは、伝統的論理学に代りえる様な、本質的な基礎、だったといえる。

Principia Mathematica や公理的集合論は、上に説明したように、その成立の歴史から見て、どの様に見ても実用主義的であり、それを真理の根本とする根拠に欠けていた。

ブラウワーとワイルは、この状況に我慢がならなかったと思われる。彼らは、ラッセルやツェルメロなどが、「経験的に勝手に作ってしまった Principia Mathematica やZFC」が、数学の基礎であることに我慢がならなかったのである。

彼等にとって、数学の基礎は、何かもっと本質的なものでなくてはならなかった。

そこでブラウワーが、数学の基礎として採用したものが、「我々の意識とともに常にある内的時間直観」であった。

時間というものは、時計で測るものだと思いがちであるが、例えば、ハイデガーの「存在と時間」の時間は、そういう「客観的」なものではなくて、我々が直接に感じる時間の流れのことである。

そういう我々が親しく感じる時間の流れは、非ユークリッド幾何学や、それに基づく一般相対性理論が成立して以後、人間に残された最後の直観であるかのように扱われるようになっていた。

これは、有名なカントのアプリオリであるものの一つである「空間の直観(ユークリッド幾何学の形式)」の普遍的妥当性が否定されて以後、残されたものが「流れる意識としての内的時間直観」だけだと感じられたからである。

その様な哲学の代表が、たとえばフランスの哲学者アンリ・ベルクソンの「純粋持続」であり、また、ハイデガーの「時間」だったのである。

ブラウワーは、これらの哲学思想とよく似た「原始直観」というものを考え、空間などの外的なものを一切遮断して、内的時間が流れる自己の意識の中だけで行える数学を構築しようとした。

この様に、数学の世界を心、あるいは、意識の中にあるものと限定してしまうと、無限というものは、明日も生きているかもしれない、という可能性としての無限だけに限定されてしまい、カントルやデーデキントが考えたような、「完結したものとして無限」は、考えることができなくなる。

つまり、数学は有限なる人間存在の、その意識の中に閉じ込められることとなり、それ自体が有限性を帯びる。そして、それが理由となって、ブラウワーの数学の世界では、「いかなる命題Aに対しても、Aが正しいか、Aの否定が正しい」という排中律の普遍的正しさに疑問符がつくことになったのである。

これがブラウワーの(数学的)直観主義の本質である。そして、これは時間直観が、我々が最も直接的に感じることができるものであることから、「最も基礎的なもの」として、本質的なもの、根拠あるもの、として考えられたのである。

しかし、このブラウワーの数学には大きな欠点があった。哲学的な本質性が、公理的集合論などに比べて強い一方で、実際の数学の実行が困難になるのである。

実際に、排中律が使えない世界で実行する故に、成り立たなくなる数学の定理が数多くあった。つまり、ブラウワーの直観主義数学は、ラッセルがいう「それは何か、どんな意味において、それは正しいのかという哲学者の問」に対しては答えることができるようになった反面、実際の数学のかなりの部分が、実行できなかったり、実行が難しくなったりしたのである。

この様な状況の中、それを一挙に解決する方法が、当時、数学の世界に君臨していたと言ってもよい、大数学者ダービット・ヒルベルトにより提唱された。それが、証明論、超数学(メタ数学)などの名前でも呼ばれる、形式主義という数学思想である。

このヒルベルトの形式主義は、先に説明したクロネッカーの一般算術による数学の基礎における多変数多項式の代数の体系を、ラッセルの The Principles of Mathematics や、Principia Mathematica で使われた記号論理学の体系に置き換えたものと見なせる。

最終回である次回では、これを説明し、それを元に、ゲーデルの不完全性定理、そして、その影響による、哲学の数学からの放逐について述べる。