今日を入れて、後に二回あると思っていたら、来週は祭日で、今日で終わりでした。(^^;)

シラバスでは、

1.導入:情報社会論・情報技術論・情報哲学

2.存在:プラトン・アリストテレスの形而上学と Java 言語(オブジェクト指向)

3.場所と空:西田の場所とメモリ、西谷の回互とNFS―京都学派とITの相即

4.倫理:シェーラーの実質倫理学と Google Page Rank

5.現存在:HCI(Human Computer Interaction)が「存在と時間」をモデルにする理由

6.Umwelt:ユクスキュルの環世界(Umwelt)とロボット工学

7.情報哲学の検討:Hubert DreyfusのAI論, L. Floridi The 4th Revolution, 分析哲学における情報哲学論などの批判的検討。

を話す予定になっていましたが、もともと15回で話せる分量ではありません。で、今までに終わったのが、あ

1.導入:情報社会論・情報技術論・情報哲学

2.存在:プラトン・アリストテレスの形而上学と Java 言語(オブジェクト指向)

3.場所と空:西田の場所とメモリ、西谷の回互とNFS―京都学派とITの相即

です。予定では、4を2回でやるつもりでしたが、これはシェーラーの実質価値倫理学の説明に時間がかかるので(その歴史的位置の説明はカントの実践理性批判から始めないといけない)、比較的わかりやすく、また、ふたつを関連付けて説明できる5と6、主に6を、以前の講義で使った詳しい資料を使い、纏め的に説明します。詳しい所は、以前の資料を参照してください。

ハイデガーの「存在と時間」は有名だが、その源流となったものの一つに、生物学者、

特に、2014.06.23の資料の、ロボット工学のフィードバックの図とユキュスキュルの Fuktionskreis の図の類似に注意。(大阪工大のページは無くなっている)

フィードバックという概念は、サイバネティクスという学問の中心概念。

サイバネティクスが、そこから始まったとされる、論文 Behavior, Purpose and Teleology の著者の一人、ドイツ系メキシコ人の生理学者 Arturo Rosenblueth から、ユキュスキュルの思想が、この学問に入ったものと思われる。(状況証拠は色々あるが、決定的な史料的な証拠は、林は、まだ、見つけられないでいる。)

ただし、ユキュスキュル、サイバネティクス以前から、同様な考え方は存在していた。英語の Wikipedia の項目 Cybernetics の History の部分の今日のバージョンでは、Jakob von Uexküll applied the feedback mechanism via his model of functional cycle (Funktionskreis) in order to explain animal behaviour and the origins of meaning in general. と説明されている。つまり、工学的、社会的なものが主流で、それをユキュスキュルが生物に応用という見方。

どちらが源流なのか判断は難しいし、独立に生まれた、ほぼ独立に生まれた、という可能性も高い。

別の図(この論文にあるもの): Subjekt, Objekt という用語に注意。

アクチュエータとは、モーターなどの「動かすもの装置」

このドイツ語の用語集では、サイバネティクスとユクスキュルの関連は当然として説明がされている。

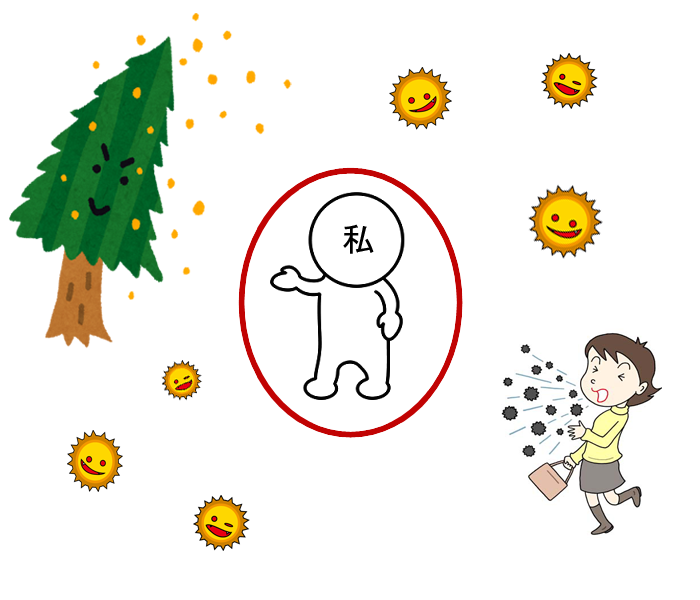

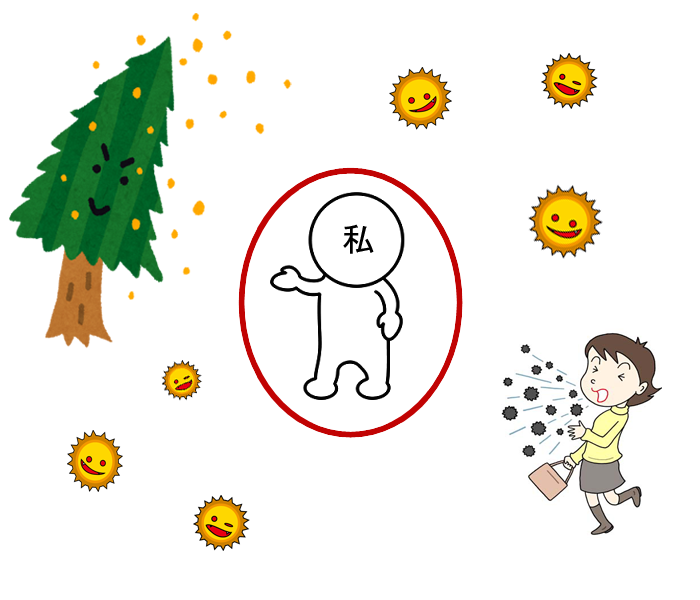

5月16日の講義で、Umwelt やハイデガーの考え方をすこし取り上げて、こういう図をしめした。

また、これを次のように説明した。

インフルエンザが流行しているとき、花粉が飛び交っているときに、その原因となる場所(人や杉などの樹木)に対策を取ることが難しいとき、我々自身がマスクをしたり、家に帰った時に手を洗う、顔を洗う、などの対策をとるが、どの対策も、自分の身体に一番近い所で起きていることに注意。つまり、この様な対策を取るとき、我々は「病原菌やアレルゲンに満ちた外界と私」という二分法で世界を見ている。

- これは、ハイデガー、存在と時間の世界観の元となったともいわれる、ヤーコプ・フォン・ユキュスキュルの Umwelt の世界観であることに注意。参照1、2。時間があれば、後に、これも相即の一例として取り上げる。

この terminus (赤い輪)の中にいるのが、Geist, Subjekt, あるいは、現代のITならば controller, cpu と思えば、この図がユキュスキュルの世界観に似ていることがわかる。

実際、彼は、terminus を、石鹸の泡にたとえ、その中に、人がいて、外側を見ている状況として、我々の存在を説明した。この文章の図と説明を参照。天文台のドームが soap bubble。

ハイデガーは、このような状況を、Daseinである我々が、世界の中に投げ入れられている状況、であるとして、その状況を、我々自身から見た時に、被投性という。

この世界観は、ニュートン物理学的な中心の無い世界に物質があり、それを外から見ているというような、19世紀までの自然科学観と大きくことなる味方。

単純に言えば、徹底的に一人称の視点。今までのプラトン、アリストテレス、西田、のどの場合も、実は、この自然科学に似た世界観に立っている。

ITの世界では、ユーザというものがあることに注意。ユーザが、terminus の中央にすわり、サイバー空間に繋がるというイメージでソフトなどは作られる。そのとき、terminus, soap bubble はインターフェースと呼ばれる。

スマホを使っていると、時々、外の世界との繋がりが切れる。我々は、それを完全には制御できないし、外側のIT機器の状況を完全に理解したり、制御したりできるわけではない。

そう考えると、上の図や、ユキュスキュルの soap bubble の図に我々の状況が似ていることがわかる。

我々は、スマホの画面を通して世界を見る。「自分というものがスマホというモノと、世界の中にあり、自分がスマホを見て制御している」という風には考えない。

そのため、ハイデガー、ユキュスキュルのような世界観をもって、ソフトを作る方が、ユーザの使用感が良いものができる。

そういうことを最初に明瞭に指摘したのが、Tim Winograd という人で、この本でのことだった。

Terry Winograd, Fernando Flores, Understanding Computers and Cognition : A New Foundation for Design, 1987, Ablex Pub.; Addison-Wesley Prof., ISBN 0201112973; 平賀譲訳 『コンピュータと認知を理解する — 人工知能の限界と新しい設計理念』 1989, 産業図書, ISBN 478285126X.

Winograd は、ハイデガーの思想を、共著者の Fernando Flores から学んだが、この Flores という人は、チリの人で、IT関係の技術者だったが、社会主義政権として有名なサルバドール・アジェンデ政権で、財務省をつとめ、サイバネティクスで政策決定を行おうというCybersyn project (日本語版)の責任者。