次回は最終回です。最後に、授業評価を行います。協力をお願いします。

質問票への回答のための資料

前回の資料を改善したもの

本特殊講義のテーマは、京都学派の代表的思想家とされる、西田幾多郎、田辺元、西谷啓治の思想の間に、どの様な共通的テーマが見られるか、また、どの様に違うかということを、「国家」「形而上学」の二つの側面から検討すること。

京都学派は海外では Philosophers of Nothingness と理解されることが多い。つまり、「無」特に「絶対無」という概念を中心にした哲学が京都学派の哲学という風に言われることが多い。しかし、そうすると京都学派という言葉を、最初に使った戸坂潤、あるいは、三木清、船山信一などの、いわゆる京都学派左派と呼ばれる人たちは、これに入らなくなる。下村寅太郎さえ、これに入れるのは難しくなる。

また、実は、絶対無という言葉を頻繁に使う田辺元も、その哲学の内容を検討すると、西田、西谷には強い「無」への志向は、実はあまり無い。あるにはあるがヘーゲルの路線上にあるもので、非常に西洋的、さらに言えば、キリスト教の精神性に近いもの。最晩年の哲学では仏教的な用語を使いながら、実は、非常にキリスト教的な「絶対者と個の形而上学」が語られる。(ただし、田辺にも「原罪」と「罰」というキリスト教に欠かせない要素が薄い。懺悔道と呼ばれる昭和19年から20年代の哲学でもそう。「しまった。自分は失敗した」という形の懺悔でしかなく、自分に対して懺悔しているような感じになっている。これが、これも林は京都学派の一員に入れたいと思っている、田辺の学生でキリスト者の北森嘉蔵の、田辺、西田への、そして、さらには日本仏教への批判。北森は西田より田辺の方がましだと思っていたようだが、田辺でも…、とおもっていたらしい。ちなみに、北森の卒業論文に対する田辺の評価のためのメモ(あるいは評価の原稿)が、群馬大田辺文庫に残っている。その評価は驚くほど高い。)

実は、京都学派という言葉は定義が難しい。人により定義が違う。そのため「京都学派の哲学」と「京都(大学の)哲学」というのを分けるべきだと言う人もいるが、林は、あくまで人脈で定義するというアプローチをとっている。その定義は、こちらのアーカイブで与えたもので、西田幾多郎、田辺元という京都帝国大学哲学科の教授、助教授(田辺は後に教授)を楕円の二つの焦点の様にして、その周辺に集まった人材たちで、この二人に(一名でもよい)直接の薫陶を受けた、あるいは、深い交流があった人たち、というもの。たとえば、ただ哲学科の学生であり、西田と話をしたことがある、というような程度の人は、京都学派には含めない。そういう人は周辺の人ということになる。もちろん、完全な切り分けは不可能。

そして、どの様な定義にしても、間違いなく京都学派の中心とし見ることができるのが、西田、田辺という焦点と、西谷。

ただし、田辺には西田的な「無」というものが薄く、その代わりにあるのが、ある種闘争的な絶対否定、絶対媒介という考え方。また、西谷は無というより空を強調するが、これは西田的な無に親和性が高い。

つまり、西谷と西田はある意味で近い。しかし、国家を巡っては、第2次世界大戦敗戦までは、西谷と田辺が近い。この関係を、国家のエトスとキーに資料(1)で簡単に説明。

詳しくは、12月10日配布の資料「大島ノート」を使ってみていくが、とりあえずは、形而上学レベルでの、田辺と西谷の関係を見る。

まず、田辺の種の論理の最初の論文である「社会存在の論理」から資料(2)をつかって説明

その前に,田辺の経歴と,彼の哲学の大雑把な流れを見る.まず,西谷の時のように,全集から年譜をみる.

西谷同様に,太平洋戦争敗戦が大きなエポックになっているのだが,実は哲学的内容が,西谷ような変化を見せていない.むしろ,12月10日配布資料で大橋良介が指摘したように,17年ころから変化がみられる.しかし,その変化は,存在論的観点からは,殆ど無いに等しい.

年譜

田辺哲学は,大きく変化したことで知られる.それをどう見るかは,人により違うが,林は次の様に分割している.

これに対して,氷見潔:田辺哲学研究では,

と区切られている.期の切り方は,ほぼ同じで,これについては,研究者間で大きな意見の相違はないと思われる.

しかし,第4期を何と見るか,また,田辺哲学の根幹を何に見るかは,人により大きく異なる.

林が田辺研究を行うようになる以前の見方では,

というものが多かったように思う.氷見の見方も,これを踏襲したものだろう.

しかし,この見方には,大きな困難がある.それは,西谷が田辺全集の編集後記で書いたことだが,「田辺の哲学は徹頭徹尾,数理から来ている」という点である.

実は,第4期に,田辺は,数冊の数理と自然科学の哲学についての著作を出版しており,岩波文庫にもなった「数理の歴史主義展開」は,田辺自身が自分の哲学の総決算という意味をことを言い,西谷も,田辺先生の哲学の雰囲気を最もと言わずとも,大変良く反映したものだと書いている(全集解説).上のような「数理から宗教へ」という「進化論的」観点からすると,これらの著作の意味,特に,田辺本人の認識,田辺に誰よりも近かったと思われる西谷の認識が説明できない.

そこで,林は西谷と同じ立場をとり,田辺哲学の背景は「数理哲学」であるという解釈を提唱している.

そして,これが実は,西谷の大谷講義で出てきた回互連関の communication としての説明での Mitteilung = mit (一緒に) + teilung (分かつ)という分解と深く関係している.

これが田辺では「切断」,西田では「非連続の連続」と呼ばれた状況の西谷版だからである.「切断」というのは数学の概念で「デーデキント切断」と呼ばれるもので,実数を定義するときに使われる.つまり,実数直線のような連続体に関連する概念.そして,西田の「非連続の連続」も当然ながら連続体た意識されている.そして,西田,田辺とも数学に縁が深い人で,西田は恩師から哲学ではなく数学に進むように強く勧められていた人であり,田辺は一旦は東京帝国大学の数学科に入学したが,自分の数学的才能の無さを悟って哲学に転向したことで知られる.また,田辺の学位論文も数理哲学である.

そして,これが重要なのだが,20世紀最初のころの哲学は田辺が最初,傾倒した新カント派マールブルグ学派の哲学が数学をモデルにしていたことや,フッサールが元は数学者だったこと,ベルグソンの哲学の背景に数学・自然科学への視線があることなど,現在では想像もつかないような哲学と数学・自然科学の深い関係があった.これの関係がハイデガー,ゲーデル,ブルバキなどの哲学者,数学者たちの思想の影響,そして,第一次・第二次世界大変による社会状況,特にナチズムの台頭により,これが断ち切られてしまい,現在では,この事が見えなくなっている.

この事を考慮すれば,西谷の大谷大学講義の回互連関の図示が,奇妙に数学を連想させるのは自然なことであることがわかる.

2000年に発表された M. Friedman の A Parting of the Ways: Carnap, Cassirer, and Heidegger の発表以来,「忘れ去られていた新カント派の哲学者たちを重要なファクターとして考慮した20世紀思想史」が,哲学史のみならず,科学史,数学史などの世界で,進みつつあるが,実は,西田,田辺,西谷の関係を上の様な部分(数学や論理学に関連する存在論)で見るということは,この新しい思想史研究の潮流に一致している.(これは,林が,西田・田辺記念講演や「思想」の田辺没後50年特集号の論文で提唱した研究の方向に下で行っている研究.)

この視点を元に,田辺と西谷に哲学の類似性と根本的相違を同時に見ていく.

田辺の議論は、非常に理屈っぽく、徹底的に議論をしようとし、また、使われる用語が固いので(久野収は田辺を「鎧を着た人」と評した。家永三郎『田辺元の思想史的研究』、法政大学出版局、昭和49年収録のインタビュー記録)、論文で読むと、その主旨を拾い出すのが非常に難しい。議論し過ぎの観がある。この哲学のスタイルは、独り言の様に結論が空中からつかみ出される西田の文章や、論理的筋立ては見事だが徹底した議論は老禅僧のように避ける西谷のスタイルと大きな違いを見せ、これも難解と言われる西田の場合とは非常に異なった意味での難解さを持っている。(それは、戸坂潤が議論をし過ぎている、論理的であり過ぎる、と批判したことである。情報がありすぎると、必要な情報はかえって見えなくなる。)

しかし、論文以外だと、彼の思想が簡略に表明されていて、理解しやすいものが幾つかある。これは西谷の大谷大学講義が西谷理解の糸口として「使いやすい」のと同じである。田辺の場合、そういうものとして、「哲学通論」昭和8年と、全集11巻の「哲学入門」がある。ただし、前者は、田辺哲学の根本原理である絶対弁証法が初めて出現したと思われるテキストとして重要ながら、彼自身の哲学が展開される直前の、しかも入門テキストであり、絶対弁証法以外は、田辺独自の思想は殆ど盛り込まれていない。また、「哲学入門」は、法政大学の学生用の私的講義の記録だが、こちらも枚挙的であって、特定の事項についての田辺の当時の思想を知るのには良いのだが、今回、特に、西谷の哲学のニヒリズム諭(日本国家と彼の関係に関連したものと林が説明したもの)と回互概念に支えられた空の世界観に比較するものが、田辺の社会哲学、国家哲学である種の論理、特に切断論であるため、戦後に語られた「哲学入門」では、すでに立場が微妙に異なってきているという問題がある。

その点、前回配布した資料の「共栄圏の論理」の内、「家」と「国家」の部分、つまり、大東亜共栄圏という現実問題に入る前の一般的議論、社会存在の論理と田辺が呼ぶ、社会の論理としと彼が主張する「種の論理」の性格が、手短に、かつ、的確に語られてる。

また、「家」の節は、西谷が回互の概念を最も丁寧にかつ詳しく説明したものと考えられる大谷大学講義の第4講、家族―自己―自然ーCommnication (11月12日配布資料の(3))を想起させる。しかし、そこにおける田辺の議論、「家は単なる共同体ではなく、そこに縦、横の関係があり、また、対立と統一がある」という議論は、西谷の第4講の内容と大きく異なる。西谷の家族―…―Communication では、個が他の個に対して、如何に、自分を「開くか」、正確に言えば、「自然状態である開けを維持し、閉じることをしないか」というような議論、つまり、個対個の議論に、ほぼ終始しており、例えば、田辺が縦とした「親子の関係」などの「家族内の序列」のようなものは一切議論されない。

これに反して、資料で見ていくように、田辺の「家諭」「国家論」には、上下構造が強く意識されるばかりか、その対立の議論に終始する。また、横の関係(例えば、夫婦や労資)の場合にも、田辺は対立を、統一ととともに、論理の基本構造として議論を進めている。

つまり、争いがない、静かな、悟りきったような西谷の戦後の世界と比べ(戦前の西谷の「近世欧羅巴文明と日本」との違いに注意)と、田辺の、闘争がカオス的に猛り狂う世界は、全く接点がないかに見える。

しかし、実は、晩年の「空と即」において、

と説明された、対立を回避する「静かな和」としての空の基本要素である回互の説明に、田辺が種の論理、特に、その初期で用いた重要概念である「分有 teilhaben」が現れているのである。そして、その反対向きの動詞である、mitteilen のみが、大谷大学講義4講に現れ、そこには teilhaben が現れていないのである。

大谷大学講義4講の Mit-teilung は、個が、自己を他に communicate することであり、それは、自己という独立した存在が、その括弧たる identity を保ったままで、他の自己に自分自信を開くこと、teilen (わかつ)と同時に、それが、mit (一緒に)であること、であった。それが communication であり、また、そういう communication の様な場として家族内の人間関係を語ったのが大谷大学講義第4講であった(ただし、実際には、「家族」というファクターは、この講義の内容では薄い。たとえば、これを経営学の世界では、たとえば、アメリカの Harvard Business Review などで、事業所における人間関係について議論する論文で、Nishida's Ba が語られることがあるように、日本的経営が世界に受容された後の、世界の事業所での、人間関係についての議論だとしても、完全に通用するようなものである。一度読み換えてみると面白い。その時、mitteilen (provide)するものは、仕事上の情報、スキルなどだと読めばよい。たとえば、ソフトウェア工学の Agile 開発の方法との類似性が理解できるはずである)。

そして、田辺の種の論理、特に、「社会存在の論理」(前回配布資料、PDF完全版: ID tanabe, PASS 講義中に配布したもの)と、林が、,「数理哲学」としての種の論理―田辺哲学テキスト生成研究の試み(一)―、京都大学文学部、日本哲学史研究室紀要「日本哲学史研究」, 第7号, 2010年9月で、種の論理と、田辺の数理哲学との関係性を解明した、その説明を理解すれば、実は、これら二つの、大きく異なって見える哲学が、同じ「terminus という壁で個と個が仕切られている論理に基づく世界観・社会観」への挑戦であったことがわかる。

ただし、西谷がイデアと Gegenstaende (固たち)の上下関係を完全に解消し、彼岸を認めず、絶対の此岸しか認めない立場に至るのと比較し、田辺の哲学は、西洋哲学・論理学の構造を実に忠実に保持しており、類種個の上下関係が存在する(これは実は懺悔道以後の戦後の哲学でも同じである。田辺の哲学は最後まで変化はしても種の論理の構造を基本にしている)。

以下、これを前回と配布資料、今回の配布資料、そして、黒板を使い説明。黒板に書いたものは写真を撮って後で掲示します。

田辺「哲学通論」(昭和8年)より

ハイデガー的な「今」(西田的でもある)、田辺の言い方では「局所的・微視的」、Dasein の da, あるいは、hier und jetzt 今ここ、という「現実の今」、自分が直接に経験している今に、現実世界の対立を見る。例えば、資本家 v.s. 労働者の階級対立、過去と未来の対立点としての今、など。そして、さらには、これが翌年の昭和9年の特殊講義における思索を経て、国家と個の対立に適用されて、種の論理が生まれる。

ただし、この説明の資本家 v.s. 労働者の階級対立は、林が説明を簡単にするために使ったもので、実は、田辺の階級対立の理論的扱いは、彼の種の論理の体系の諸条件のために、複雑怪奇な道をたどっている。このことは、林の論文「澤口昭聿・中沢新一の多様体哲学について 田辺哲学テキスト生成研究の試み (二)」、京大文、日本哲学史専修紀要、「日本哲学史研究」(林のブログとホームページで公開してある)で分析したので、ここでは詳細は省くが、田辺は、種の論理を「個と国家の対立の論理」として理論化した後は、その「個と国家の関係」を基本にして、すべてを説明しようと試みる。

そうすると、資本と労働という、二つのものの対立も、この個と国家の対立から導く、つまり、どうして、そういうことが起きるのかを、「個と国家」という、個別的なものと一般的なもの、つまり、個と集団、の関係の理論から、資本と労働という、一般的なものと一般的なもの、つまり、集団と集団、の関係の仕組みを説明しないといけないことになる。種の論理発表後、資本や労働者を、それぞれ集団として理解し、種の対立として階級闘争を理解する人が現れて、田辺は、これに驚き、自分で説明を試みたのだが、明らかに失敗している。この事は上記の林の論文で、用語の出現や扱われ方などの、史料学的手法で分析してあるので興味がある人は、そちらを見てほしい。

ただし、このことに、つまり、田辺が階級対立を、種の対立とみなすことに、強く反対したという事実は、種の概念の特性を非常に良く表しており、この講義での以下の説明に役立つ。

田辺が、階級のそれぞれが種ではないとした理由は、その構成員、例えば、労働者階級では、一人の労働者と労働者階級の間に、対立関係がみられないから。田辺は、その構成員と、集団の間に、何らかの対立関係がないものは種とみとめない(上記、林の論文、47頁参照)。

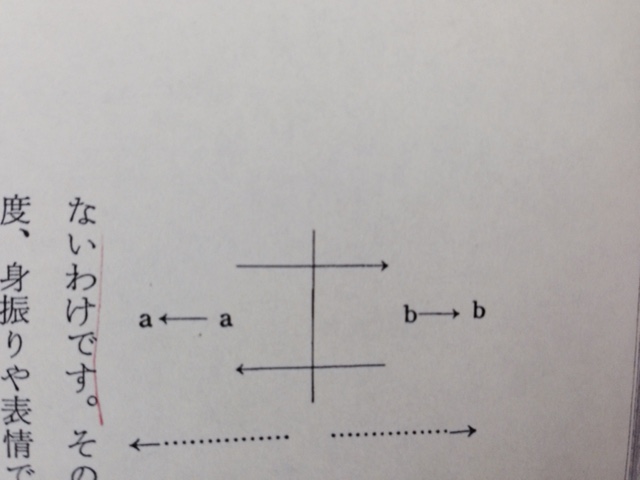

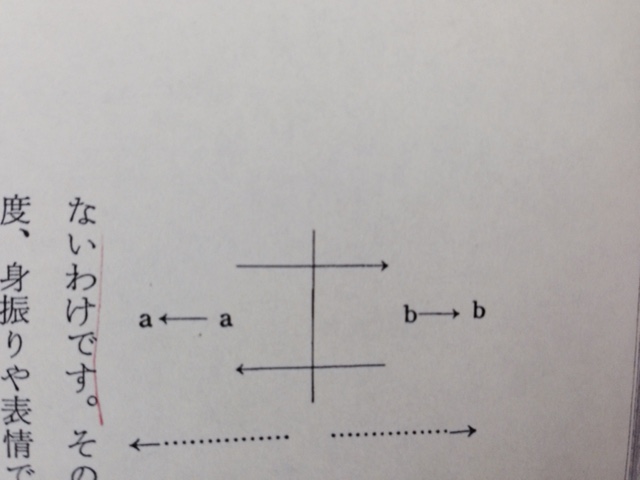

下の図の中央にVoigt のテンソル記号、つまり、→← を〇で囲んだ図(昭和9年の講義資料5枚目に現れるもの:京都学派アーカイブから。翻刻A)は、その下の図と重ね合わせて理解してみる。その図が現れた部分の翻刻Aに、「個的中心」という言葉がある。これが→←の中心、つまり、→個← という感じ。しかし、この個は、hier, jetzt、いま、ここ、の Dasein としての個で、たとえば、物理時間でいう昨日にいた「自分」ではない。いま、この刹那の、まさに、この瞬間に、何かを理解しようとしてる、何かを成そうとしている、自分。

ただし、それは、唯我論での、すべての中心である個、ではなくて、「個的中心ヲ否定スル媒介ヲ要ス」。

つまり、唯我の我を超えた、それを否定する媒介の存在が必要となる。その媒介は、個を否定しているので、個と対立していると言ってもよい。

この様に何者かに媒介されて、自分がそこに投げ込まれている「世界」を意識した中心としての個は、Lebenszentrum、生の中心、つまり、生き生きと現に生きている、この今の自分、Dasein である。

もし、それから Leben (生)を捨象し、そこに起きる Kraft 力(ちから)の問題だけ考えれば、つまり、社会的存在である人間の社会的行動(抗議運動をする、個を弾圧する)のようなものだけに注目して考えると、個は、社会力学の中心 Kraftzentrum となるが、それでは非媒介的 unmitterbar (Unmitterbarkait :「非媒介性」という名詞の形容詞)であって、数学・物理学でテンソルを幾つかのベクトルの組のようにして考えるのと同じになる。その図が、翻刻Aの<番号がついた→←が二つある図>。この技術者のためのテンソルの解説で応力の定義という所があるが、これは丸棒を両方から引っ張っている図で、Voigtの記号で書くと、←→と書く。本来、テンソルはラテン語の tensio (緊張、引き伸ばすこと)から作られた言葉だが、数学的に考えれば、マイナスの力で引き伸ばせば、圧迫する →← になる。この言葉と記号を作った Voigt は、両方の記号を使ったが、田辺は、もっぱら →← と書いた。対立を表したかったのだろう。先ほどの技術者のためのテンソルの解説で、各面でベクトルのようなものが考えられている所に注意。つまり、 →← は、すくなくとも3面で考える必要がある(3次元だから、反対の面を考えないのは、この箱を小さくしていった極限を考えるので、対する両面が一致してしまうから)。

以上から、実は、〇のある→←の図の、→←の二つ→と←の間に「立っているもの」こそ、Dasein であるというのが、翻刻Aの意味と考えられる。そうと理解して描いたのが、その下の、過去、今(Dasein)、未来の図(人型がDasein を表す)。ただし、こちらの図は、林の解釈であることに注意。

翻刻A:

LebenszentrumノKraftzentrumハKraftノLebenノDynamik

ヲ超エ個的中心ヲ否定スル媒介ヲ要スUnmittelbarkeit

ナラバ <〇のある→←の図> 量故ニ相対的ニテ差ダケガ

意識セラル <番号がついた→←が二つある図> 力トシテ直接ニ先ゼラルル時ハ

同一ナリ.此ガDynamikナリ 然ルニLebenszentrumハ

絶対値ガ問題トナル即自発的生命量トシテノ質ナリ

この様に考えると、田辺は、→Dasein← の様なイメージを持っていたと理解できる。そして、この Dasein を囲み媒介するもの、つまり、矢印が表す外延的な力 Kraft だけでなくて、生 Leben も意識されたものが、彼のイメージする種というものとなる。

実は、田辺は、昭和10年代に入ると、これをデデキント切断という数学の概念のイメージに重ねて議論するようになる。

デデキント切断は、彼が数学を志した理由だったもので、実数とそれらがなす実数連続体の連続性を、有理数の集合の対で定義するもの。

これを連続性の表すものとして説明すると、こんな図になる。

つまり、実数連続体、一種のテープか糸のようなものをハサミで切ると二つになるが、そのどちらかの端には必ず数があるというもの(両方にあることはない)。

正確に言うと、実数の連続性とは、これの逆。つまり、この様に切れた連続体の二つの断片のどちから一方には、必ず「端」がある、という公理。

これは、連続体は、その「端」の所で切れているが、切り口に何もないのではなくて、ちゃんと端があるので、それにより繋がっているという意味。

田辺は、これを、ハサミでなくて、「幅の無いナイフで切る」と表現している。

この図と、テンソル記号→←、あるいは、→Dasein←と、「過去、今(Dasein)、未来」の図を重ねると非常に似ていることに、気が付く。

しかも、田辺は、切断を「幅の無いナイフで切る」と形容詞、それが、種と個の関係を表すと説いた。

以下に、これを「論理の社会存在論的構造」における議論をもとに分析する。それによりベルグソン哲学の持続との関連が明瞭となり、西田哲学との関連性が明らかになる。

また、数学のブラウワーの理論との関係も判明して、彼の社会・国家と個との関係のイメージもより鮮明に理解できるようになる。続く…

西田・西谷にとっては、無、絶対無、空、が重要概念であったが、実は、田辺の主要哲学である、種の論理には、無は現れるのだが、それは、合理的論理の限界として語られるだけで、それは積極的意味を持っていない。実際、西田のテキストを少し読めば、例えば、「一般者の自覚的体系」に「絶対無の自覚 見るもの見られるものもなく色即是空空即是色の宗教的体験」というようなフレーズが見られるように、「無」は頻出し、また、それが彼の哲学の重要な概念であったことが分かる。また、西谷では、彼の代表作ともいえる虚無諭(ニヒリズム論)の虚無と、西田的な無は大きく異なるものとされ、それがさらに「空」に発展し晩年の哲学の柱となる。

戦前に西谷哲学には、彼独自の哲学といえるほどのものが見られないことを考えれば、西谷哲学とは、ニヒリズムの分析と克服、そしての後者のための空の哲学、であったと言えるだろう。そして、それは、西谷の部分で説明したように、戦前の国家への積極的関わりと正反対に、国家のようなものについて語らない哲学であった(ただし、西谷には科学論、技術論があり、これが重要とされている。しかし、これも、戦前の「国家・民族のエートス」を語るような思想ではまったくない。圧倒的な科学・技術に対面する人間の哲学である)。「絶対無の自覚」をく色即是空空即是色で説明する西田のように、それは、自分という個が、世界の中にある、その状態の哲学なのである。

これに反し、田辺の哲学は、種の論理以後、その晩年まで、常に、「社会、世界、歴史における自己」の哲学だった。つまり、「類・種と個」の論理であり哲学だった。西田や西谷の哲学がハイデガーの Sein und Zeit の哲学から企投性的な部分を削ったような思想になっているのに比べ、哲学通論における絶対弁証法の議論(本日の資料)のハイデガー批判に見られるように、田辺においては、常に「類・種」に如何に Dasein としての自分が対峙するかという問題が考えづづけられた。そういう田辺にとっては、絶対無は、類種個の対立・統一が、通常の論理を超えているということを表すための用語に過ぎなかったとさえいってもよい。だから、彼の著作には、無という言葉が、分別の論理の「有」を否定し続ける「絶対否定」の場としてのような意味でしか現れないのである(それを田辺は有即無、無即有などと言っている)。もし、京都学派が「無の哲学」だというのならば、実は田辺は京都学派の哲学者ではなくなってしまう。田辺の哲学は、そういう哲学だったのである。

つまり、田辺にとっては、基本は、「対立と統一」、「対立を通しての統一」であり、西谷の、ある意味で大変日本的・東洋的な、『対立を回避する「静かな和」』と対照的な、『対立を是とする「軋みながらも崩れない和」』、「緊張感が張り巡らされたような和(統一)」だったのである。その意味で、田辺の思想は極めて、キリスト教に近い、西洋的なものである。ただし、これが戦後、類と個が手を携えて歴史が動くという、方向に書き換えられる。ここに幾分かは、対立を伴わない和が入った、緊張感がほぐれた、ともいえるが、基本はやはり弁証法的な対立の緊張感の思想といえる。

しかし、その一方で、この講義で見て来たように、

には、強い親近性が見られるのである。