林が、先週の木曜日にも講義ができると勘違いしていたため、予定より1回少なくなり、今回が最終回です。

しかし、予定していた内容は、簡単にはなりますが、全部話したいと思います。そのため、ハイデガー関連の話は、「西田とハイデガーの関係は?」という質問への回答を主にして、西田と京都学派を起点にして、簡単な言及に留めることにします。

質問票への回答のための資料

上に述べた「有限で制限された能力の故に,我々は世界を「生き生き」と認識できているという面があるのではないか」というように、自分が制限されている、有限である、という、「普通」に考えれば短所と思われることを逆手にとって、むしろ、長所にしてしまうことを、哲学の世界で、やった人がいる。

それが、有名な哲学者カント。

カントは、スコットランドの哲学者ヒュームが、英国流の経験論の立場から、形而上学のような「世界を記述する理論」が、容易に間違ってしまいえることを、様々な議論で示した。

例えば,日本人は,ナマズが地震を引き起こすと考えたが,これは地震の前に,ナマズが騒ぐ現象が観測されていたから.ところが,これは実は逆で,ナマズが地震の際に起きる現象を敏感に察知できるかららしい.つまり,「因果関係が逆」だったわけだ.

ヒュームは,同様なことが,自然科学,哲学などで生じ得ることを指摘した.つまり,現象A起きるときに必ず現象Bが起きるということから,AをBの原因とは必ずしも言えない.これは当たり前のことなのだが,この様なシンプルな議論を突き詰めていくと,自然科学だろうが,哲学だろうが,すべての体系的な知識の根底が簡単に揺らいでしまう.これをヒュームの懐疑論という.

そして,この懐疑論の問題は現代でも解決されているとは言えない.ただし,それは知の体系を,「掌の上に置くように」理解しようとするから.科学なんかプラクティカルに役立ちさえすればいいんだ,道具のようなものなんだ,という立場にたてば,こういう「基礎」の問題は,「気にしない」という方法で「解決」(本当は「解消」)できる.

このヒュームの懐疑論に対して,哲学の可能性を再生させようとして考えられたものが,カントの哲学,特に,彼自身が「コペルニクス的転回」と呼んだ考え方.

ヒュームの懐疑論は,「世界にルールがあっても,有限個の事象しか観測できない我々は,それを完全に知ることができず,簡単に誤解をしてしまう可能性があり,真実の世界のルールを有限な我々は知ることができない(出来るという保証はない)」ということ.

カントも,これに賛同した.ただ,ヒュームの懐疑論では,我々の外側に,世界のルールが想定され,それを,世界とは別の我々が知る,という図式になっていることを利用し,これを次の様に読み替えることにより,哲学,特に認識論の可能性があることを示した.

以前,ソクラテスの terminus を,次の様に図示したが,

形而上学は,赤い線の外の世界を知ろうとするが,カントの認識論は,それを赤い線の内側を知るものに変える.

つまり,形而上学は,外が主で内が従,カント認識論は,内が主で外は実質無視.

ただし,ポイントは,そのように狭い学問でもよいのだと,と居直る点.

どうして,居直るかというと,「どうせ,人間は有限なので,赤い線の外の真実の外界を直接知っているわけではなくて,人間が持つ知覚・思考の能力に従って,それらの外のものを赤い線,いわば,人間と世界のインターフェースを通して知っているに過ぎない.だから,視覚などの人間の「インターフェース」の働きを知ることは,結局のところ「人間にとっての世界を知る」ことと「真の世界を知ること」は,有限である我々人間にとっては,同じことである.

ネガティブに言えば,どうせ,「真の世界を知ること」は無理で,我々人間には,「人間にとっての世界を知る」ことしかできない,ということ.

しかし,我々は人間なのだから,そこから出発するのならば,「真の世界」というものが考えられないのならば,それは無いのと同じから,実際に可能な「人間にとっての世界を知る」で十分だし,これしか出来ないのならば,「世界を知る」ということは,可能である「人間にとっての世界を知る」と考えれば良いではないか,という考え方.

このカントの思考法が,林のアニメの説明に似ていることに注意.実際,あのアニメの話は,「カントのコペルニクス転回」の様な,卓袱台返し的居直りが,カントに限らず,思想や文化,ときには戦争にいたる政治等,人間の歴史の中で普遍的にみられる現象であると,林が考えていて,それを元にして歴史や世界を見ているために考え付いたこと.

実は,この「卓袱台返し的思考」で,哲学を進めたのが西田幾多郎や田辺元などの京都学派.西田と並ぶ哲学者であった高橋里美などは西田たちが,カントの場合のような,窮余の一策としてではなく,常に「卓袱台返し的思考」を使って哲学を進めることを批判しているほど.

確かに,この批判は当たっているのだが,実は,西田は何もカントの卓袱台返しをまねたわけではなく,むしろ,terminus の内側を出発点とし外側へ広げて哲学するという立場をとっていたから,そうなった可能性も高い.

このことを頭に置いておいて,西田の哲学とアリストテレス論理学の関係をみる.

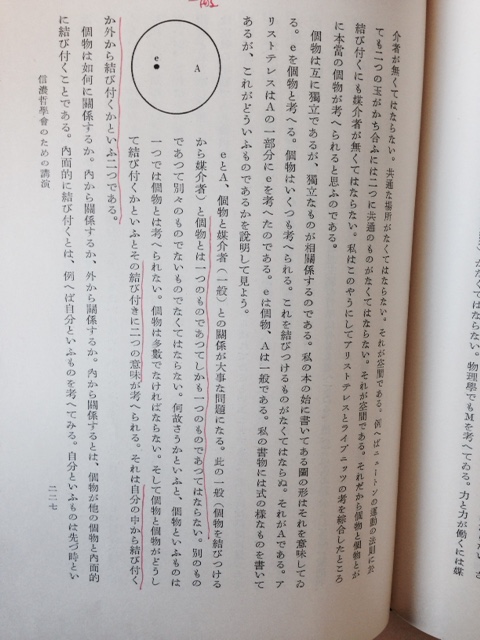

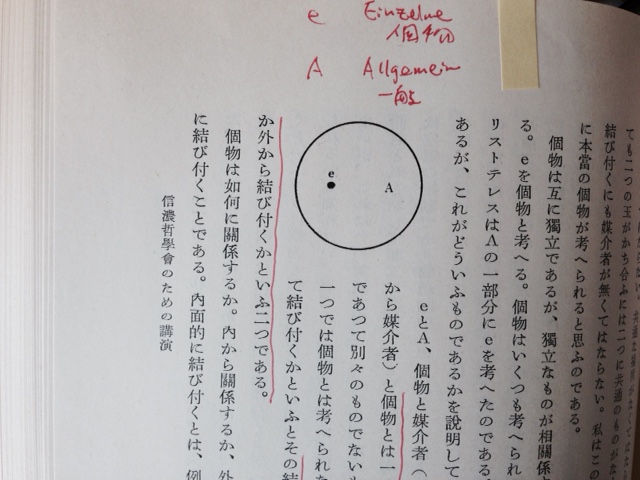

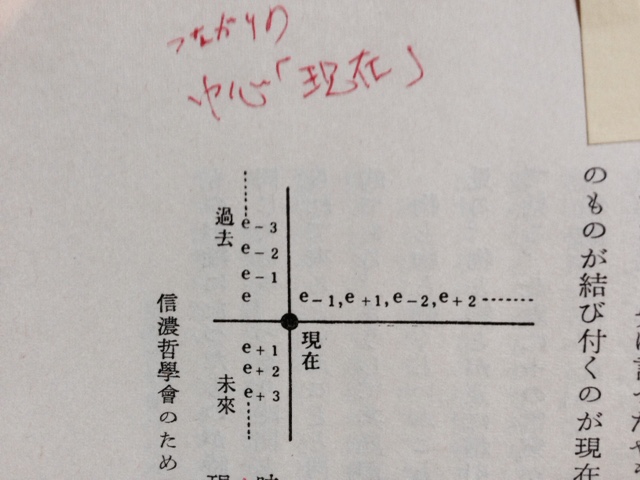

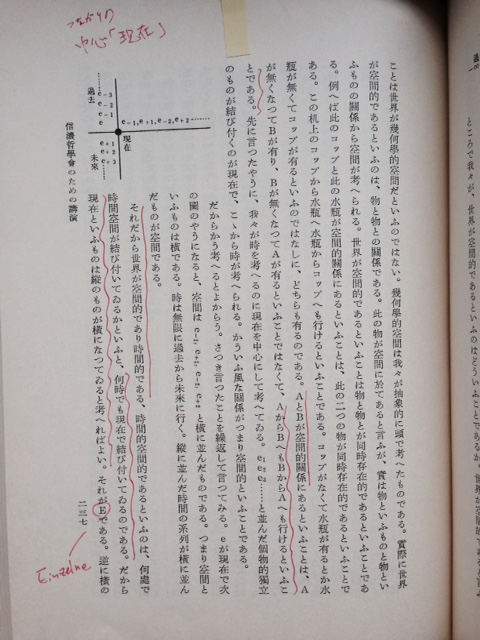

以下の画像は,西田幾多郎全集(旧版)第14巻昭和51年刊行,信濃哲学会のための講演から

カントとの類似性に注意.ただし,西田は外に向けて思考することに限界を置いていない.

また,この図自体が,アリストテレス論理学の図になっている,つまり,三段論法の説明の時に使った図と実質同じであることに注意.

しかし,西田は,アリストテレス論理学の通常的解釈による世界観に異を唱える.

ここで言っていることは,ある類を含む大きな類,一番小さな類としての個を含む類は,単に含んでいるだけでなく,包んでいて,それが包んでいるもの前部の通信の媒体,つまり,スマホならば,個々のスマホをつなぐ基地局のような役目をすると言っている.

実は,これは中世までのキリスト教神学に似た考え方.キリスト者は,それぞれが最高の存在である神と直接繋がっている.アリストテレス論理学,記号論理学でも,基本的には同じ.

ただし,西田は,そう考えない.彼は,大きな類は,単に場,場所であり,その場において,個と個が対等に対峙・通信するという風に考える.

西田は,個物の「主語となって述語とならないもの」という定義をアリストテレスに帰し(事実は違う),それを天才的と呼び,しかし,それでは個と個が分離してしまう,現実的でないと説く.

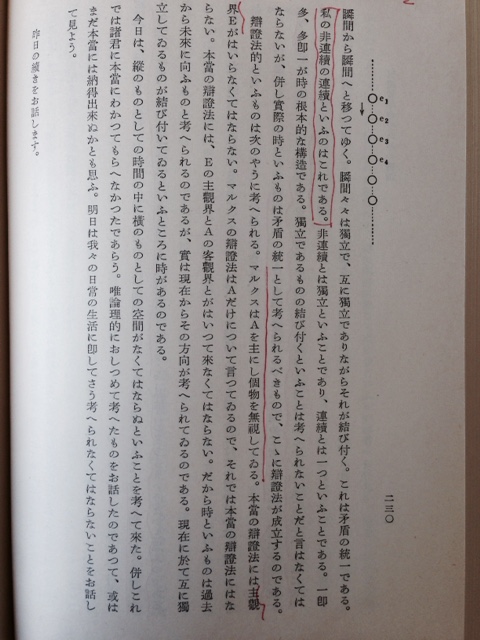

西田は,バラバラな個ではなく,バラバラでありながらも,繋がっている個というものを考え,それを「非連続の連続」と呼んだ.

この非連続の連続という考え方は,様々に使われるが,たとえば,自分の人格というものを,これで説明すると次のようになる.

今の自分と,10年前の自分では,自分だと言っても随分違う.肉体的にも精神的にもたとえば成長している.

「今」は,無数にあり,それらが集まって自分である.

その,それぞれの今を西田は上の図のように,e1, e2,... と書く.ここで e と書いているのは意味があって,

ドイツ語の個 Einzelne の頭文字.先にも見た,個と一般の図,の e.

だから,二つ上の図では,e1, e2,.... が○になっているが,これが一つ一つの時間における自分だと思えばよい.

そういう非連続なバラバラな自分が集まって,一つの連続した人格となる.それが自分というもの,自分の人格だというのが,西田の考え方.

これを時間だけでなく,空間にも広げて,述語となって主語とならないものとして,絶対無という究極の包み込み場を考える.

以上のように考えれば,西田の哲学は,西洋的哲学の基礎といえるアリストテレス論理学の用語や基礎概念を使い,しかし,それを様々に読み替えることによって,東洋的な「気が集まって個物,たとえば自分の肉体ができている」「個物は,水に浮かぶ氷のようなもの」という風な形而上学や,常に,外部との関係・対立(対峙)を考慮にいれ,terminus の中に一人たたずむソクラテスのような「西洋的な個」を克服しようとしていることがわかる.

実際,西田の哲学の根底に西洋と東洋の思考形態の違いというものがあったことは,同じ講演の次の発言で明瞭にわかる.

西田が、

と言っていることに注意しよう。これは、彼の哲学の多くが、西洋と東洋という視点から考えられていることを強く示唆する。

また、その対比を特徴づけて

と言っている。

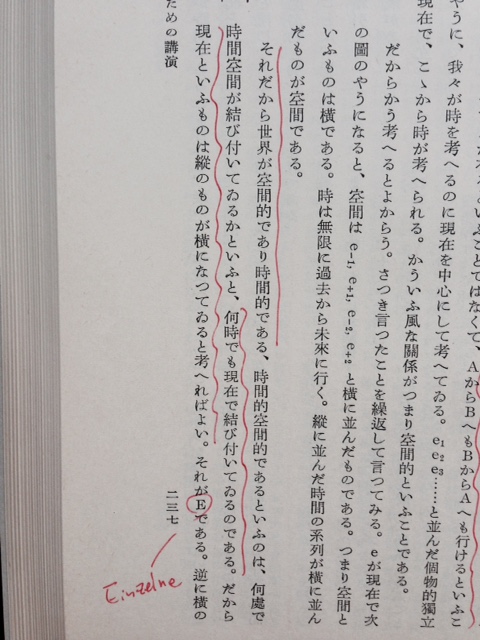

また、同じ「信濃哲学会のための講演」のp.237で西田は、次のような図を示し、

非連続の連続が、自己の意識を統合する、時間的なものだけでなく、空間的なもの、たとえば、彼の講演時にテーブルの上に置かれていたコップと水瓶(すいびょう)も、その様な関係にあると議論している。「此の物が空間に於いてあると言うが、実は物というものと物というものの関係から空間が考えられる。」という発言に注意しよう。これは、以前見たTV番組で説明されていた、関係性を重視する東洋的視点、そのもの。

また、最後の部分で、次のように言っていることに注意:

空間を西洋、時間を東洋に、それぞれ強くあるものと西田が言っていることを考慮すれば、西田が目指したものは、東洋と西洋の融合ということになる。

以上、日本的、東洋的、禅的、宗教的と言われる西田哲学の根幹に、アリストテレス論理学ベースの西洋思想との対峙という問題があり、アリストテレス論理学の概念の枠組みは、ほぼ、継承しつつ、その構造を大きく変え、たとえば、アリストテレス論理学が term logic とも言われるように、その最も基本にあると考えられる terminus, horos という「非連続」に、物と物と分かつ柵(壁)の存在は認めながらも、その柵を越えて、物と物とがつながりあい、また、さらには空間と時間がつながりあうような論理を構想した。

この事実と、講義の一番、最初に使った尾崎咢堂の論理学書「演繹推理学」、明治15年刊(1882年)などの明治時代の論理に関する資料を基に、論理学という学問が日本に輸入された明治

1945年の鈴木大拙への葉書が語っているように、西田には、そして彼の後継者である、田辺元や西谷啓治たちの思想には、「西洋一辺倒ではなく、日本が、それを乗り越えるべきだ」という基本原理が働いていた。

そして、その気持ちは、多くの日本人に共有されていて、太平洋戦争が、西洋を乗り越える契機として理解された。これが非常に良く表れているのが、太平洋戦争勃発の後に、河上徹太郎などの雑誌「文学界」の文学者たちと、京大文学部の若手哲学者たちの座談会「近代の超克」。また、京都学派の哲学者たちと海軍が繰り返し持った「思想戦のための会合」の記録である大島メモ「京都学派と日本海軍―新史料「大島メモ」をめぐって」。

これらの記録や、その他の当時の出版物の中で、田辺元や西谷啓治などの、西田の後継者たちは、繰り返し、日本が世界における指導的位置を占める時が来たという風に語っている。そして、その田辺や西谷の哲学、特に田辺の社会・国家哲学である「種の論理」は、やはり、アリストテレス論理学をベースにしていた。ただし、西田と異なり、田辺の論理学には、ヘーゲル論理学の影響が強く、弁証法的原理が、その根底にあった。そして、西田も、この田辺の弁証法への傾倒に影響されて、後期では弁証法について多く語るようになる。

そして、弁証法は、西田、田辺、西谷にとっては、通常のアリストテレス論理学を超えた、高度に発展した論理学、弁証法的論理として理解されていた。このことは、田辺元の京大文系学部用の哲学の教科書「哲学通論」や、西谷啓治の戦後の著作における論理についての議論でわかる(今回は実際に示す時間がないが、興味のある人は、西谷啓治著作集24-26巻の「大谷大学講義」の中の色々な議論や13巻の「般若と理性」「空と即」における論理学、論理、理法、理、ロゴスなどについての議論を参照)。

京都学派には、この他にも三木清の「構想力の論理」など、「論理」あるいは、それに類した言葉で呼ばれる思想が多い。これは、おそらく、西田の問題提起の影響とともに、京都学派が活躍した時代の前半にかかる時代に、ドイツの哲学会を席巻していた新カント派の影響があると思われる。新カント派の哲学は、基本的には認識論なのだが、その中で論理学が重視されていた。

この京都学派の論理と、明治の論理学の関係を簡単に説明しよう。

論理学という日本語は、科学、哲学などの言葉と同じく、西周により作られた。

西は、津和野藩の藩士で、森鴎外などと同じく津和野藩亀井家の御殿医の家筋。漢学に秀で、蘭学もおさめ、その才能を認められていたが、西洋文明が押し寄せる幕末、西は、幕府の蕃書調所において教授手伝並に抜擢される。

そして、西洋文明の精神文明の吸収の重要性に気が付いた西は、「中国だけが日本が見習う精神文明の先進国ではない。西洋の科学技術だけでなく、その思想にも見習うべきである。自分にそれを学ばせて欲しい」と幕府に建白書を提出し、友人津田真道とともにオランダ、ライデン大学のフィセリングのもとで西洋の多くの学問を学ぶ。このVissering は、当時、新しい論理学として注目されていた John Stuart Mill の論理学 A System of Logic の思想のオランダでの推進者といわれ、また、統計学の推進者でもあり、明治期の日本人に大きな影響を与えたといわれている。

注目すべきは、フィッセリングの教えを受ける前後での西の学問への態度の変化である。西はオランダ渡航前には、短い期間に多くの学問を勉強して帰りたいという意味を手紙をVisseringに書いている、つまり、学問とは、雑多な学問の集まりというような思想だった。ところが、帰国すると百学連環という書物を表し、哲学が、諸学を束ねるというツリー状の学問観に変わっている。しかも、その哲学の根底にあるが、論理学だとした。そして、後には、西洋にない新論理学として「行門の論理」というものを提唱している。これは、現在のプロジェクト立案法に非常に近いもので、特にソフトウェア工学の Problem Frames に似ている。

これがおそらく日本人が提唱した最初の「論理学」だが、尾崎咢堂の論理学書「演繹推理学」、明治15年刊(1882年)が典型であるように、明治の日本は、主に西洋論理学の吸収に努めた。そして、その理由は、西の渡蘭前後の態度の変化が示す様に、西洋的にやり方での知識の獲得方法、思考方法のための基本的手段という性格が強かった。

それを非常に良く表しているのが、尾崎の著書の序。PDFファイル。

この序で、尾崎は、日本人は、多くの西洋の概念、例えば、民主主義などの概念を間違えて理解している。これらを正確に理解できない限り、日本は未開の国留まることになり、政治体制も刷新することができない。新しい政治システムや社会システムを取りいれるには、それらで使われる言葉の意味を正しく理解し、また、それの背景にある思考法を学ばねばならない。日本の民たちよ、そのために論理学を学べ。と、いうような意味のことを、語っている。

つまり、尾崎の論理学は、議会制政治、西洋的政治の基礎としての道具として書かれていた。同様のことは、近代デジタルライブラリーで、読むことができる論理学に言及する多くの明治の書物の殆どが、プラクティカルな目的をもって書かれていたものであることからもわかる。例えば、医科論理学などいうものも書かれたし、警察官や小学校の教員用の、How to 本に、John Stuart Mill 流の、演繹と帰納という論理学の基礎概念が説明されていたりするのである。

しかし、この西洋から押し寄せる論理学の波に、抵抗を試みた人たちもいた。その人たちは、主に、旧来の学問を身に着けた人たちだったが、その人たちが注目したのがインド由来、中国経由で、日本に入っていた「因明」という「論理学」。これをアイリストテレスより古いものとして、その優位を誇るなどしたが、西洋的論理学に押し流されてしまった。(近代デジタルライブラリーで、因明で検索すると、多くの著書を見ることができる。)

やがて、この明治の論理学ブームは下火になっていき、西洋の論理を超えようとする京都学派の論理学の試みが始まる。しかし、それは太平洋戦争の敗戦で雲散霧消してしまう。また、丁度、このころ、アリストテレス論理学の位置が、西洋でも解体されて、哲学では、その中心的位置を失い、特に、英語圏では、急速に、記号論理学に置き換えられ、また、京都学派の論理の源流だった、ドイツ語圏や他のヨーロッパ大陸諸国の哲学の世界では、論理を解体して、再構築はしない、ハイデッガーの実存主義的哲学の影響が高まり、論理学は、その議論の視野から消えてしまう。

そして、戦後、日本人がもっとも「論理」について語り、多くの「論理学書」が出版されたのは、バブル崩壊の後であった。これは「日本が負けたのは、論理的思考ができないからだ」という認識のもと、アメリカ流の合理的思考=論理的思考という図式ができて、これが一時大変に流行った。実は、林が、この講義のような研究を始めたきっかけも、これで、PHP新書の編集者に、論理的思考の本を、ハウツー本でなく、裏から見るような仕方で書いてほしいと依頼を受けたから。もう10数年前のことだが、実際には書いておらず、研究を続けているが、世間の方は、その間に、論理的思考法では駄目だ、という風に振れた。この経緯、時間がないので、今年は話せません。すみません。

で、以上で、この講義を終わります。

テーマ:アリストテレス論理学の特徴について思う所を自由に述べよ。特に、terminus の概念を使って、京都学派や記号論理学との関係を議論できたものに高い評価を与える。

分量:A4で3枚まで。2枚を標準とする。長いから良い点がつくとは限らない。(表紙はふくまない。また、片面印刷にすること。)

体裁:必ず学部指定の表紙をつけ,必要事項を記入すること.また,左上を綴じること.

提出場所:教務掛窓口

提出期間:学部で定められたレポート提出期間どおり

ji