少なくともポール・ロワイヤル論理学以後の伝統論理学の中には、四原因説というアリストテレス哲学の形而上学部分が含まれていた。

その四原因説と、プログラミング言語の主流アーキテクチャ(基本設計方式)となっているオブジェクト指向アーキテクチャは、驚くほど似ている。

この類似性は,林だけが言っているのではなく,実は,ソフトウェア関係者の間では,かなり有名な話.

この解説にもプラトンがでているように,本当は,アリストテレス論理学+プラトンのイデア論のようなものが使われている.

クラスはちゃんとした存在(ソフトウェアのパーツ)だが,それから,オブジェクトをいくらでも作り出せるようになっている.つまり,イデアから対象が作り出されている感じ.

アリストテレス論理学では,個は先に合って,それが terminus で記述され,その外延としてのクラス(類)が決まるので,これは逆の方向であり,そこはプラトン的になっている.

これはサイバー空間では,人間が神のごとき創造者の役割を演じているということ.

そう考えると,ソフトを使って作られるコンピュータ・ゲーム(video game)の世界観に,神話めいたものが多いのも納得できる.

この様に実はITと伝統的論理学は結びつきが濃い.この他にも,やはり伝統的論理学の存在論の分析から,自らの哲学を建設していった実存哲学者マルティン・ハイデガーの「存在と時間」の哲学を,ソフトウェアや人工知能の作成に応用するという有名な本がある.

どうして,縁もゆかりもなさそうな,ITの世界と,伝統論理学の世界が,結び付いたのだろうか?

おそらくは,http://en.wikipedia.org/wiki/Animation の6つの静止画をいくらみていても,飛び跳ねているように見えないのに,それを素早く続けて見せられると,私たちには「動くように見える」という事実がその理由.

この「動いている」という感覚を使って,私たちは世界の内にあるもの(他人,社会,ネット,スマホ,…)に対している.

その感覚,直観を排除して,世界を理解しよう,記述しようというのは,おそらく有限の存在である人間にはできないのだろう.

動画を再生するにはvideoタグをサポートしたブラウザが必要です. 非対応ブラウザの場合は,ダウンロードしてみてください.

動画を再生するにはvideoタグをサポートしたブラウザが必要です. 非対応ブラウザの場合は,ダウンロードしてみてください.

つまり,有限で制限された能力の故に,我々は世界を「生き生き」と認識できているという面があるのではないか?

そういう我々が世界を認識するには,神の世界の記号論理学的世界観ではなくて,伝統的論理学の作用因や目的因のような「人間的」部分が必要なのだろう.

どうして,縁もゆかりもなさそうな,ITの世界と,伝統論理学の世界が,結び付いたのだろうか?への上の答をもう少し掘り下げる.

それが,この講義の最後の部分,京都学派の哲学,ハイデガーの哲学,と論理の関係に結びつく.

上に書いたように,PCの画面上で色々なものが動いていると我々が感じているということは,ラッセルが言う様な意味での永遠で,時間を超越している,無限的なものの対極としての,人間の有限性の故であろう.

ITの世界では,何段ものソフトウェアやハードウェアの層が,ピラミッドの様に積み重なっていて(注1),一番下のハードウェアとしてのPCのメモリ上の,0と1のパターンの書き変わりが,たとえば,今,みなさんが見ているような「講義資料のテキスト」として見える様に作られている.

みなさんが,今,見ているプロジェクターで投影されたスクリーンの場合は,光学の問題も関連してきて説明が複雑になるので,みなさんが,この講義の資料を,復習をするために,PCのディスプレイや,タブレットの画面でみていると仮定して,話を進める.

そういうものを見ているとき,みなさんは,それを「月5の講義の,講義資料のテキスト」として読んでいる.

しかし,物理学者や,液晶ディスプレイを作っている人たちからみたら,それは実は,膨大な数の三原色の点の集まりであって,「テキスト」,つまり,文書ではない.

ルーペで,そういう画面を拡大してみると,こんな風に見えるのは知っていると思う.こういうディスプレイを作る,技術者にとって,ディスプレイ上に見えるものは,こういう小さい色の断片(画素)の集まり.

しかし,みなさんは,そう認識せず,丁度,今,見ているような文書,さらに,読んでいれば「文章」として認識する.

先ほどのアニメでいえば,2秒間に一度形が変わる赤い楕円ような染みの連続を見ているのが技術者の認識方法,それを,赤い玉が跳ねている,と認識しているのが,みなさんの認識方法,ということになる.

一件,前者の方が,「科学的」であって,優れている,高度である,様に見えるのだが,しかし,後者のように認識しない限り,同のように画素が多くて,色も綺麗なディスプレーでも,全く意味を持たない,ことは明らか.

つまり,みなさんの様に,「画面上で文章を読む」あるいは「画面上で赤い玉が跳ねるアニメを見る」というのが,ディスプレイの目的なのであって,これを基本して考えないで製品が作られると,優れた製品は出来ない.

昔,ナナオという名前だったEIZOというディスプレイメーカーが石川県にある.

この会社のディスプレイは,10数年位前までは,発色がよいので世界的に有名で,価格も他社にくらべて随分高かった(1台10数万円もした.安いもの3倍以上!).

普通に考えれば,それは液晶が優れているとか,電子回路が素晴らしいとか,そう思うところなのだが,実は,これは蓄積したチューニング技術のたまものだった.

実は,有名だったころ.ハードウェアは他社から買ってきていた.そして,それを,近隣の農家などの主婦などを雇い,その人たちの目に頼って,世界が絶賛した美しい発色を実現していた.

もちろん,そのためには,上の記事にあるようなソフトを開発したり,チューニングをする人が使うチューニング用のハードウェアなども作っていたはずだが,しかし,ディスプレイは人がみるものなので,それがディスプレイの目的因なので,その競争力の源泉は,どの様にチューンすれば,人は美しく感じる化を知っていることであるはず.

そう考えれば,人間がつかうものとしてのIT機器,さらには,ソフトウェアの,競争力の源泉は,自然科学的なもの,電子工学的なもの,ではないことが分かるはず.

つまり,優れたチューニングに求められるのは,どうすれば,それぞれの画素が良く光るかという,科学・工学的な知識ではなくて,それが「絵や文字」としてユーザー,つまり,人間,の目で見られたときに,どの様に美しく,また,読みやすく見えるか,という知識.

特に,画面に動きがある,たとえば,この講義資料をスクロールしたときの動きが,如何に自然であるか.つまり,紙の一部を枠を通してみるように,あるいは巻物(scroll,スクロール)を巻き上げるときに,ユーザが期待するであろう動きにできるかは,ディスプレイやPCに

とっては大事なことになる.

たとえば,文字を読むということだけでいえば,画面が,「カチカチ」とスクロールしても構わないはず.つまり,3ミリ単位でカタカタと下に動いても構わないだろう.

しかし,そういう動きを見ていると人間は違和感を覚えたり,場合によっては,乗り物酔いのような状態になることがある.

たとえば,最近,バーチャル・リアリティ用のゴーグルに一般向けの廉価なものが売り出されることになって,評判になっているが,使用するPCが非力だと,画像がカクカクと動いて,酔ってしまう(3D酔い)ので,PCは性能が良いもの使えと言われている.

要するに,ITは人間が使うものである以上,大切なことは,人間,つまり,ユーザの立場から,それがどういう風に見えるかが,一番大事だということ.

そして,ITの中に人間が見る世界は,我々が目の前にみる物理的現実世界であり,あるいは,ファンタジーの世界.

それが現実でも,ファンタジーでも,兎に角,それは世界なので,ITのハードやソフトがユーザが買ってくれるようなもの,つまり,人間がそれを欲しいと思うようなものにするには,人間にとって自然が,より自然にみえるように記述する,ということが一番大切なこととなる.

これが,もし,ITが「機械が機械のために世界を記述して,操作するためにある」のならば,そういうことはないことに注意.そういう世界ならば,数学や数理論理学だけで記述することが可能であることがある.

たとえば,CPUの心臓部などがそれ.だから,そういう部分では,前に述べたように形式的技法が成功している例がある.

19世紀まで,あるいは,20世紀の最初のころまで,特に第一次世界大戦まで,つまり,100年前までは,世界を物理学的に,さらに言えば,ニュートン力学的に理解するという世界観が欧州を中心として根強かった.

これはディスプレイを,画素の集まりとして見るような世界観.それは,黒い縁の terminus で区切られた,画素という無数の個の集まりの世界だった.

そして,興味深いことに,丁度,その頃,生まれた数理論理学は,パースの論理学のところで見たように,ニュートン力学の記述に用いられる数学をモデルにしていた様に,むしろ19世紀的世界観に近いものだった.

しかし,20世紀になって,世界観が大きく変わっていった.例えば,哲学で言えば,現象学や実存主義哲学などの潮流が生まれ, 最後の19世紀的哲学であった新カント派の哲学が廃れた.また,物理学でいえば,一般相対性理論や量子論などの新しい世界観に基づく理論が登場するなどした.この様にして,19世紀的世界観が崩壊して,現代の世界観がある.

Rift というバーチャル・リアリティ用のゴーグルに一般向けの廉価なものが売り出されることになって(延期の記事)評判になっている。

それについての、少し古いビデオに、こんなものがある。

ユーザの体の動きを、外側から見ていると、滑稽でしかない。

しかし、ユーザは、このRIFTの世界に入っていて、そのために、別に実際には外力がかかってないにも関わらず、体が動いてしまう。

この

という、二つの視点の違いがポイント。

物理学とか、数学、特にラッセルやパースの論理学の視点は、この内の2の視点。

一方で、こういうゴーグルを欲しいと思って買う人の視点は、1の視点。我々は、それを YouTube の動画でも直接に体験できていないことに注意。

RIFTを経験したいと思えば、それを実際に装着して自分で体験するしかない。

そして、これはすごいと思う人は買うことになる。

では、売れるようなものを作る技術者は、どちらの視線を持つべきか。

もし、技術者が、2の視点だけで、「変な格好…」など思いながら、RIFTを作っていたら、熟れるものは絶対にできないだろう。

技術者が、自身RIFTを経験しながら、それの設計や改造をしていくことによってのみ、

コンシューマも、「これが欲しい!」と思うものができるはず。

つまり、ユーザ中心の世界観で世界を見ないと、ITでの競争力を失う。そういう時代が来ている。

上で見た、ジョブズのビデオは、それを言っている。

19世紀まで,あるいは,20世紀の最初のころまで,特に第一次世界大戦まで,つまり,100年前までは,世界を物理学的に,さらに言えば,ニュートン力学的に理解するという世界観が欧州を中心として根強かった.

これはディスプレイを,画素の集まりとして見るような世界観.それは,黒い縁の terminus で区切られた,画素という無数の個の集まりの世界だった.

そして,興味深いことに,丁度,その頃,生まれた数理論理学は,それがニュートン力学の記述に用いられる数学とモデルにしていた様に,それはむしろ19世紀的世界観に近いものだった.

さらに言えば,新時代の論理学であった記号論理学は,その元となった伝統論理学に比較しても,数学,特に,算術・代数学をモデルにしたことにおいて, ポール・ロワイヤル論理学以後,動物学をモデルにしたアリストテレス形而上学を取り込むことにより,動的要素があった伝統論理学より,さらに19世紀的世界観に近づいたとさえいえる.

この19世紀的視点は、所謂、合理的、唯物論的、実証主義的と言われるもので、その視点は、先ほどRIFTの説明で使った二つの視点の1にあたる。

それは宇宙に、座標を設定して、自分自身さえ、その座標から見下ろすかのような視点、自分を自分自身の横から、あるいは、後ろの上空から眺めるような視点。

これを、ゲームのスーパーマリオ64で譬えるとこうなる:プレイしている自分を横から見る、視点移動してプレイしている自分を後ろから、あるいは上空からみる。

一方で、RIFTと使うとき、我々が日常的にスマホ、タブレット、PCなどのITを使う時の視点は、この動画のような「一人称のマリオの視点」。

19世紀には、ジュゲムの視点こそが科学的だった.自分自身さえ、その視点から見ていた.

つまり,自分を自分自身の観察する「他人事的な対象」としてとらえている.

自分を含む物理的システムの物理的現象を理解するには,そういう視点で(そういう視点の方が)よい.

この様なシステムにおいては,自分自身は何らの特権的位置を占めていない.

しかし,自分が,PCやタブレット,スマホの様なITシステムのユーザである状況を考えると,これらのITシステムに対して,自分が「ユーザ」という特権的位置,すくなくとも,非常に特殊な位置にあることがわかる.

これらのシステムの設計にはおいては,ユーザーという特殊な存在(特権的存在)と,そのユーザとシステムとの関係性であるユーザーインターフェースというものが非常に大きな意味を持つ.ユーザインターフェースが「悪い」システムは使われない,売れない.

つまり,ユーザというものは,ITシステムが想定する世界の中で特権的な,あるいは,特殊な位置を占めており,システム全体の中の一つの対象ではない.

この様な「システム観」は,19世紀的科学にはほぼない.

当然ながら,そのようなシステムを設計するソフトウェア技術者は,このような「ユーザが特殊な位置にある世界観」を意識してシステムを作成しないと,ユーザが喜んで使うシステムを作ることができない.

その故に,ソフトウェア技術者の「世界観」は,19世紀的・19世紀以前的な自然科学の世界観とは大きく異なるものでないといけない.

形式的技法が,ほとんどのIT分野でうまくいかない所以は,ここにある.

20世紀に入り,科学の世界でも,19世紀的視点が崩れはじめ,崩壊して,現代の世界観がある.

そして,上に説明したように,ITの,特に,ソフトウェア技術者がもつ世界観は,19世紀的なものとは,かなり違うもので,むしろ,古代ギリシャの世界観や,あるいは,東洋的な世界観,さらにいえば,19世紀的世界観に反発した人が作った,別の世界観,たとえば,京都学派の世界観や,ハイデガーの「世界観」に近いものになっている.

ハイデガーの「存在と時間」の哲学を背景に,ソフトウェアのデザインについて論じたヴィノグラードという人の次の本を,前回の資料で紹介した.

この本でのヴィノグラードの議論は,分かりにくいが,簡単に言えば,上に書いたことを,ハイデガーの Ontologie の哲学をもとに,論じていたと理解できる.

ハイデガーは、「存在と時間」で,「存在」というものを考えるときに,19世紀的世界観における存在と,自分自身という存在を分けて考えるべきで,その自分自身という存在を論じる存在論は,自然科学や,それの背景となるように作られた哲学における存在論,特に当時の哲学(新カント派の哲学)における存在を論じる存在論,と区別されるべきだと考えた.

こう説明すれば,なぜ,ハイデガー哲学がITにおいて現れるのか理解できるだろう.

しかし,もちろん,ハイデガー哲学は,こういうITへの応用を目的に考えられたものではない.

その背景には,ハイデガーなどの哲学者が持った,19世紀世界観(こう呼んでいるが,これは19世紀特有の世界観ではなく,少なくとも啓蒙の時代から続く世界観であることに注意)への「自然な違和感」がある.他の人としては,キルケゴール,ニーチェ,ディルタイ,フッサールなどがある.

それは,ある意味で,「近代の見直し」であった.(前期講義をとった人は,ウェーバー社会学に関連して「近代化」という言葉を学んだはずだが,その近代)

そして,日本でも,同時代に,同じような見直しをしていた哲学者の集団が京都大学にあった.

そして,その集団の構成員の多くは,その集団の精神的核であった哲学者西田幾多郎がそうしたように,彼らの哲学を「論理」「論理学」と呼んだ.

次に,この話.

上に述べた「有限で制限された能力の故に,我々は世界を「生き生き」と認識できているという面があるのではないか」というように、自分が制限されている、有限である、という、「普通」に考えれば短所と思われることを逆手にとって、むしろ、長所にしてしまうことを、哲学の世界で、やった人がいる。

それが、有名な哲学者カント。

カントは、スコットランドの哲学者ヒュームが、英国流の経験論の立場から、形而上学のような「世界を記述する理論」が、容易に間違ってしまいえることを、様々な議論で示した。

例えば,日本人は,ナマズが地震を引き起こすと考えたが,これは地震の前に,ナマズが騒ぐ現象が観測されていたから.ところが,これは実は逆で,ナマズが地震の際に起きる現象を敏感に察知できるかららしい.つまり,「因果関係が逆」だったわけだ.

ヒュームは,同様なことが,自然科学,哲学などで生じ得ることを指摘した.つまり,現象A起きるときに必ず現象Bが起きるということから,AをBの原因とは必ずしも言えない.これは当たり前のことなのだが,この様なシンプルな議論を突き詰めていくと,自然科学だろうが,哲学だろうが,すべての体系的な知識の根底が簡単に揺らいでしまう.これをヒュームの懐疑論という.

そして,この懐疑論の問題は現代でも解決されているとは言えない.ただし,それは知の体系を,「掌の上に置くように」理解しようとするから.科学なんかプラクティカルに役立ちさえすればいいんだ,道具のようなものなんだ,という立場にたてば,こういう「基礎」の問題は,「気にしない」という方法で「解決」(本当は「解消」)できる.

このヒュームの懐疑論に対して,哲学の可能性を再生させようとして考えられたものが,カントの哲学,特に,彼自身が「コペルニクス的転回」と呼んだ考え方.

ヒュームの懐疑論は,「世界にルールがあっても,有限個の事象しか観測できない我々は,それを完全に知ることができず,簡単に誤解をしてしまう可能性があり,真実の世界のルールを有限な我々は知ることができない(出来るという保証はない)」ということ.

カントも,これに賛同した.ただ,ヒュームの懐疑論では,我々の外側に,世界のルールが想定され,それを,世界とは別の我々が知る,という図式になっていることを利用し,これを次の様に読み替えることにより,哲学,特に認識論の可能性があることを示した.

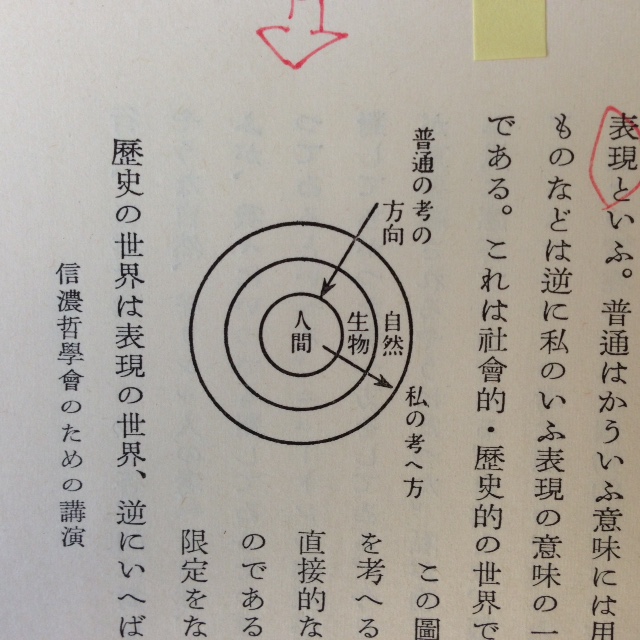

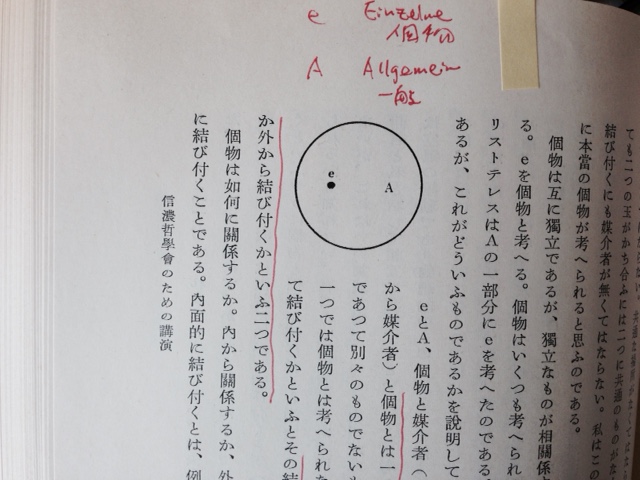

以前,ソクラテスの terminus を,次の様に図示したが,

形而上学は,赤い線の外の世界を知ろうとするが,カントの認識論は,それを赤い線の内側を知るものに変える.

つまり,形而上学は,外が主で内が従,カント認識論は,内が主で外は実質無視.

ただし,ポイントは,そのように狭い学問でもよいのだと,と居直る点.

どうして,居直るかというと,「どうせ,人間は有限なので,赤い線の外の真実の外界を直接知っているわけではなくて,人間が持つ知覚・思考の能力に従って,それらの外のものを赤い線,いわば,人間と世界のインターフェースを通して知っているに過ぎない.だから,視覚などの人間の「インターフェース」の働きを知ることは,結局のところ「人間にとっての世界を知る」ことと「真の世界を知ること」は,有限である我々人間にとっては,同じことである.

ネガティブに言えば,どうせ,「真の世界を知ること」は無理で,我々人間には,「人間にとっての世界を知る」ことしかできない,ということ.

しかし,我々は人間なのだから,そこから出発するのならば,「真の世界」というものが考えられないのならば,それは無いのと同じから,実際に可能な「人間にとっての世界を知る」で十分だし,これしか出来ないのならば,「世界を知る」ということは,可能である「人間にとっての世界を知る」と考えれば良いではないか,という考え方.

このカントの思考法が,林のアニメの説明に似ていることに注意.実際,あのアニメの話は,「カントのコペルニクス転回」の様な,卓袱台返し的居直りが,カントに限らず,思想や文化,ときには戦争にいたる政治等,人間の歴史の中で普遍的にみられる現象であると,林が考えていて,それを元にして歴史や世界を見ているために考え付いたこと.

実は,この「卓袱台返し的思考」で,哲学を進めたのが西田幾多郎や田辺元などの京都学派.西田と並ぶ哲学者であった高橋里美などは西田たちが,カントの場合のような,窮余の一策としてではなく,常に「卓袱台返し的思考」を使って哲学を進めることを批判しているほど.

確かに,この批判は当たっているのだが,実は,西田は何もカントの卓袱台返しをまねたわけではなく,むしろ,terminus の内側を出発点とし外側へ広げて哲学するという立場をとっていたから,そうなった可能性も高い.

このことを頭に置いておいて,西田の哲学とアリストテレス論理学の関係をみる.

以下の画像は,西田幾多郎全集(旧版)第14巻昭和51年刊行,信濃哲学会のための講演から

カントとの類似性に注意.ただし,西田は外に向けて思考することに限界を置いていない.

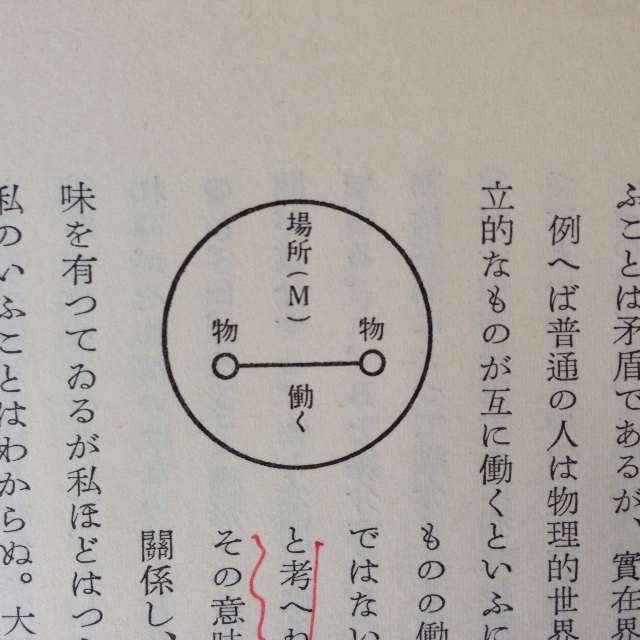

また,この図自体が,アリストテレス論理学の図になっている,つまり,三段論法の説明の時に使った図と実質同じであることに注意.

しかし,西田は,アリストテレス論理学の通常的解釈による世界観に異を唱える.

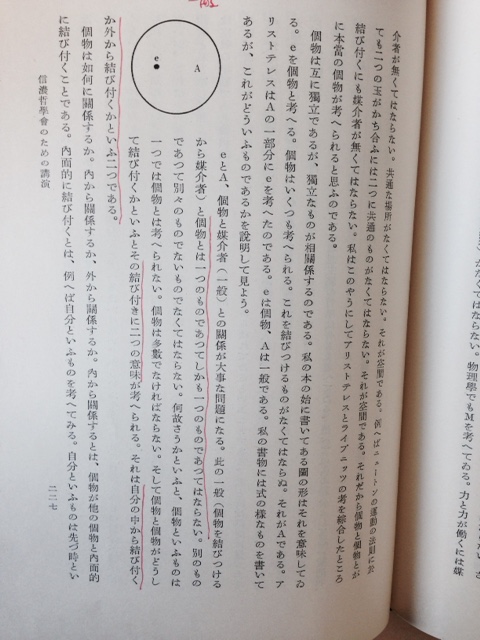

ここで言っていることは,ある類を含む大きな類,一番小さな類としての個を含む類は,単に含んでいるだけでなく,包んでいて,それが包んでいるもの前部の通信の媒体,つまり,スマホならば,個々のスマホをつなぐ基地局のような役目をすると言っている.

実は,これは中世までのキリスト教神学に似た考え方.キリスト者は,それぞれが最高の存在である神と直接繋がっている.アリストテレス論理学,記号論理学でも,基本的には同じ.

ただし,西田は,そう考えない.彼は,大きな類は,単に場,場所であり,その場において,個と個が対等に対峙・通信するという風に考える.

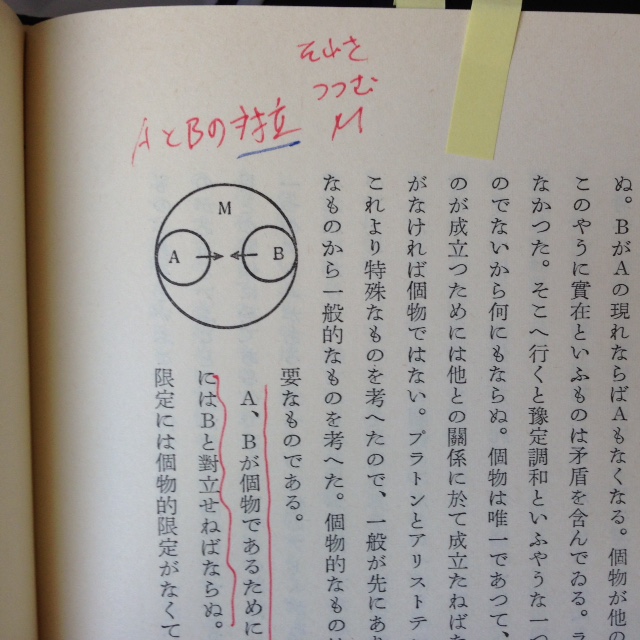

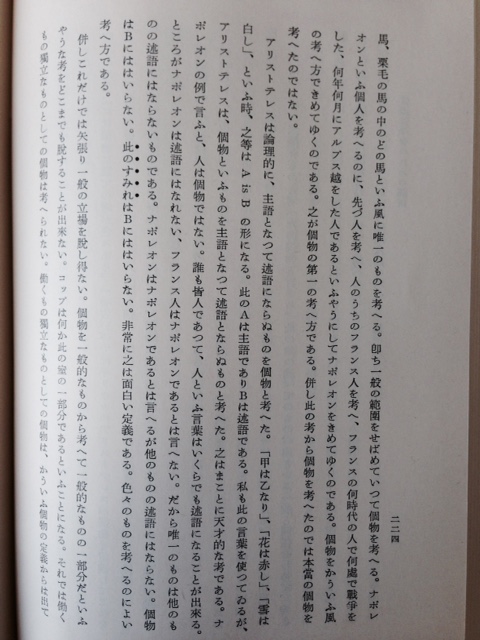

西田は,個物の「主語となって述語とならないもの」という定義をアリストテレスに帰し(事実は違う),それを天才的と呼び,しかし,それでは個と個が分離してしまう,現実的でないと説く.

西田は,バラバラな個ではなく,バラバラでありながらも,繋がっている個というものを考え,それを「非連続の連続」と呼んだ.

この非連続の連続という考え方は,様々に使われるが,たとえば,自分の人格というものを,これで説明すると次のようになる.

今の自分と,10年前の自分では,自分だと言っても随分違う.肉体的にも精神的にもたとえば成長している.

「今」は,無数にあり,それらが集まって自分である.

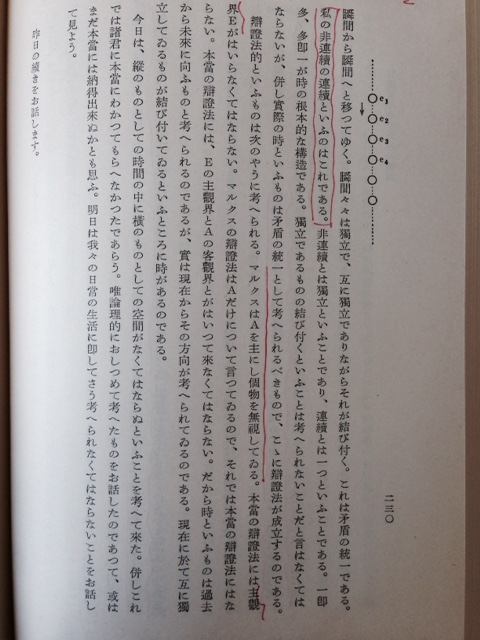

その,それぞれの今を西田は上の図のように,e1, e2,... と書く.ここで e と書いているのは意味があって,

ドイツ語の個 Einzelne の頭文字.先にも見た,個と一般の図,の e.

だから,二つ上の図では,e1, e2,.... が○になっているが,これが一つ一つの時間における自分だと思えばよい.

そういう非連続なバラバラな自分が集まって,一つの連続した人格となる.それが自分というもの,自分の人格だというのが,西田の考え方.

これを時間だけでなく,空間にも広げて,述語となって主語とならないものとして,絶対無という究極の包み込み場を考える.

以上のように考えれば,西田の哲学は,西洋的哲学の基礎といえるアリストテレス論理学の用語や基礎概念を使い,しかし,それを様々に読み替えることによって,東洋的な「気が集まって個物,たとえば自分の肉体ができている」「個物は,水に浮かぶ氷のようなもの」という風な形而上学や,常に,外部との関係・対立(対峙)を考慮にいれ,terminus の中に一人たたずむソクラテスのような「西洋的な個」を克服しようとしていることがわかる.

実際,西田の哲学の根底に西洋と東洋の思考形態の違いというものがあったことは,同じ講演の次の発言で明瞭にわかる.