パースの論理学や、それに関連した論理学から進歩した現代の論理学の代表は、述語論理学。より正確には第一階述語論理学という。

これを簡単に説明してアリストテレス論理学との相違を説明する。アリストテレス論理学と述語論理学では、同じ用語が違うものを表しているので混乱しないように注意。

アリストテレス論理学の singular term、たとえば、「ソクラテス」に対応するもの。

ただし、terminus (境界、柵)は考えず、その中にある丁度一つの個体を表していると考える。

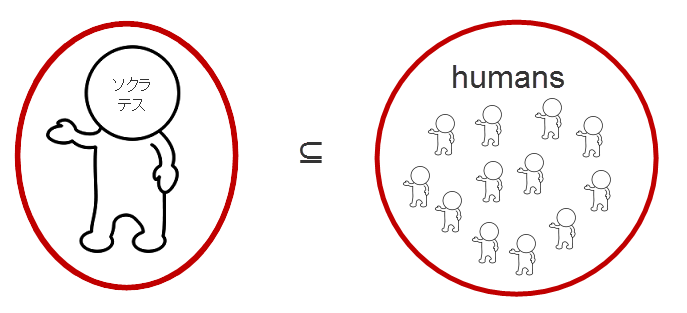

アリストテレス論理学で、ソクラテスという対象、個体を表す名辞を考えて、

それを So、人間の全体を表す名辞を考えて、それをHu とすると、

アリストテレス論理学の名辞を数学の集合だと考えれば、

So be Hu

とは、

So ⊆ Hu

のこと、つまり、

ということ。

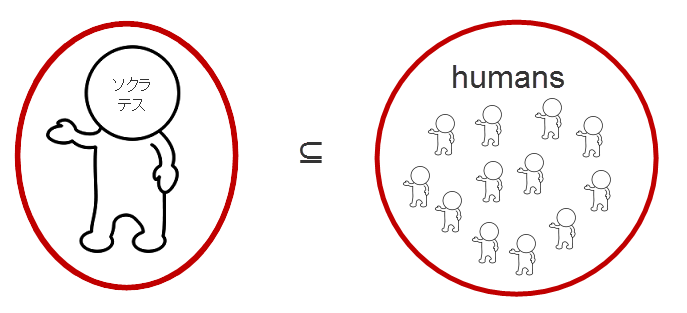

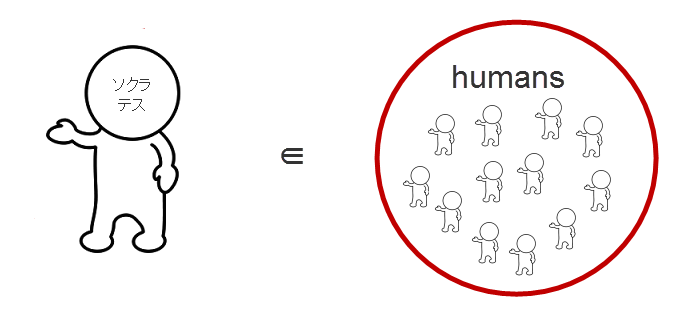

述語論理では、これを、ソクラテスの terminus を取り払って、数学の集合論で 9∈{1,3,5,7,9...} とするように、

と考える。

この so を、述語論理学では、term と呼ぶ。

アリストテレス論理学の場合の term は、名辞と和訳されていて、だから、名辞論理学という日本語があるのだが、述語論理学の場合の term は、項と訳される。これは、多項式というような時の、数学の項という用語(英語ではterm)から来ていると思われる。

上の例では、so ∈ Hu と書いたが、述語論理学では、集合の∈は使わないで、述語記号というものを考えて、これを数学の関数のように書く。

具体的にいうと、 Humans という集合にあたる述語記号 Hum を考えて、

so ∈ Hu

を、

Hum(so)

と書く。

| 伝統論理学 | 名辞 (term) | なし |

| 述語論理学 | 述語 | 項 (term) |

10月24日の資料で名前がでてきた、イギリスの哲学者バートランド・ラッセルは、現代的数理論理学の成立に非常に大きな役割をした人である。

そのラッセルの1903年の著書 The Principles of Mathematics は、後の著作 Principia Mathematica とともに、現代的記号論理学や述語論理学の成立への重要なマイルストーンである。

ラッセルは、この著作では、まだ、term を、伝統論理学、つまり、名辞論理学と同じ意味で使っている。

ラッセルのThe Principles of Mathematicsでは、名辞としての Term の内包にあたるものは、class の「定義」にだけ使われるものに限定されるようになり、class、集合、外延と並置されるようなものではなくなっている。これにより、ラッセルは、内包にまつわる哲学的曖昧を避けることに成功している。

それにも関わらず、この1903年の本では、Term という英語は、まだ、伝統的論理学の名辞の意味として使われ続けており、また、伝統的論理学と、彼の新アプローチの違いが、いろいろと議論されるために、伝統的論理学的な議論が多くみられる。

それをいくつか紹介:

その4章のセクション46の内容は、目次では、§46. Proper names, adjectives and verbs distinguished と説明されている(この本は、古い形式で書かれていて、本文中の各セクションには、題名がない。

Among terms, it is possible to distinguish two kinds, which I shall call respectively things and concepts.

The former are the terms indicated by proper names, the latter those indicated by all other words.

つまり、ここで、はっきりと、ソクラテスのような固有名詞が表す Term と、人間の様な一般名詞が表す Term を区別し、前者を thing 物、後者を concept と呼ぶ。

そして、後の述語論理学では、この thing を表すものが term と呼ばれるようになり、concept は、述語 predicate と呼ばれるようになったわけである。

パースの論理学では、

Π、Σ、掛け算、足し算、マイナス記号がつかわれていたが、述語論理では、これらの代わりに∀,∃,∧,∨,¬

の五つの記号使う。

述語論理学は、アリストテレス論理学の命題で記述できるものを全部記述できる。

詳しいことは省くが、述語論理では、三段論法のように、前提から結論を導く方法を、論理記号についての形式的・機械的な「推論の法則」で説明できるようになっている。

BARBARAなどと丸暗記するしかなかった、伝統論理学のシロギズムの理論より、遥かに自然なものとなった。表現力については、アリストテレス論理学に、述語論理学では表せないものがあるとされることがあるが、実は、これは微妙な結論である。

述語論理やパースの論理学には、∀x や Πi の x や i の様に、数学で使われる変数が使われている。日常言語と関連が深い、アリストテレス論理学には、そういう数学の変数のようなものがない。実は、アリストテレス論理学でも変数の使用を認め、それにより {x| x は2で割り切れる整数} というように偶数の集合を定義するように、変数を使って、自由に名辞を定義してよいことにすると、categorical proposition だけでも、述語論理と同じ表現力をもつようにできる。

しかし、日常言語が貼り付いていたといえる、アリストテレス論理学は、my baby is me の推論の様な、日常の言語の感覚からは不自然なものは避ける傾向があり、これが、色々な制限をもたらしていた。述語論理学やパースの論理学は、数学を使うことにより、その日常性を無効にすることにより、表現力を増したとも言える。

なぜ、このように失われたのか、失われても記号論理学はアリストテレス論理学を「駆逐」できたのか?この疑問への解答を、最初に見たラッセルのインタビューを元に考える。

“the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind.”

バートランド・ラッセルの三つの情熱:

愛への渇望、知識の探究、そして、人々の悲惨への耐え難い感情(pity)

インタビュワー:

Have you found on the whole in your own life, that the pursuit of either mathematics or philosophy, has given you some sort of substitute for religious emotion? (最初から11分25秒の辺りにあります)

数学や哲学は、あなたにとって、宗教的感情の代替物ではありませんでしたか?

ラッセル:

Yes...it certainly did...I mean uh..oh well, until I was about...40, I should think. I got a sort of satisfaction that Plato says you can get out of mathematics.

It was an eternal world.

It was a timeless world.

It was a world, where there was a possibility of a certain kind of perfection.

And I certainly got something analogous to religeous satisfaction out of it.

ええ…そうです。実際…ああ。40歳のころまでは… (略)

述語論理学やパースの論理学には、何ら宗教的、哲学的なものは見られなかった。

何故、ラッセルは、そんなものをキリスト教的宗教の代替物にすることが出来たのだろうか?

彼が宗教の代替物と感じたのは、論理学だけから数学を基礎づける可能性。

もっと具体的に言えば、自然数、整数、有理数、実数、複素数などの数を、論理学だけをもとに再創造する可能性。

30歳の頃のラッセル(ラッセルの生誕と没:1872-1970)は、これを成し遂げたと信じていた。

その時の様子は、彼の自伝に詳しい。毎日が、数学というプラトンのイデアの世界を、自分が論理学という「すべての学問に先立つ基礎的学問」のみを使い再創造しているという知的恍惚感で満たされていた。

つまり、ラッセルにとって、数学の世界は、eternal 永遠不滅で、timeless 時間を超越し、there was a possibility of a certain kind of perfection ある種の完全なる理想が可能な世界だった。

次は、その話。

今までの話では、記号論理学、述語論理学を、哲学の一部であったアリストテレス論理学の視点から見て説明を加えてきた。

記号論理学が得たものの話の所で注意したように、アリストテレス論理学は日常言語の文章を論理的に表すものであり、数学の変数の様なものがそれに入ることは不自然であった。つまり、本来は、哲学の一部であった、アリストテレス論理学は、言ってみれば「文系」であった。これに反して、変数を躊躇なく使う記号論理学は、数学をモデルとしており、「理系」であった。

ラッセルは、1903年の The Principles of Mathematics では、アリストテレス論理学の教科書に出てきそうな、日常言語の例を数多く用い、今から見れば不思議な議論を延々と行なっており、まだ、アリストテレス論理学的なものを引きずっていることが見て取れる。

しかし、ラッセルの記号論理学の本当の目的は、そういう「アリストテレス論理学の代替物、あるいは、進化形を作ること」ではなく、「数学を基礎づけること」であった。

19世紀には、数多くの「新しい数」や「新しい空間」が発明されるなど、数式の学問だった数学に様々な新概念が導入された。これらの技術革新とともに、実数や無限小などの、近世以来使われ続けていた数学の概念の基礎を、よりクリアにする必要性が生まれた。たとえば、実数、特に無理数とは何なのか、そもそもそれは存在するのか、そういうことについて議論が行われた。ラッセルがしようとしたことは、この数学という学問の基礎付けを once and for all で解決してしまうことだった。

ラッセルは、一度、それを成し遂げたと信じ、数学はプラトンのイデアの世界を代表するものであったこともあって、宗教的とさえ言ってよい陶酔に浸ったが、数年後、それは一挙に悪夢に暗転する。そして、長い苦闘が始まり、その努力は、彼の代表作、Principia Mathematica 3巻に結実する。その第3巻が出版されたのが、彼が40歳の時だった。そしてのインタビューでの彼の答えからすれば、その後、彼は、それに宗教に代わるような意味を見出さなくなる。そして、その後に残されたものが、現代の記号論理学であった。しばらく、このラッセルのストーリー。

そのストーリーは、歴史上もっとも華やかだったともいわれる1900年の万国博覧会に沸く、パリの暑い夏に始まった。

この時代の万博は、ベルエポックと呼ばれる西欧列強の反映の時代における、西欧の経済力・科学技術力のショーケースだった。そして、万博のアトラクションとしてオリンピックや、様々な学術分野の国際会議が開催された。そんな国際会議の一つが、第1回国際哲学会議であった。それに参加した28歳の若きラッセルは、ある衝撃的なものに出会う。それがパースの論理学を継承・発展させていた、イタリア、トリノ大学の数学者ペアノの論理学だった。

その出会いを、ラッセルの自伝にみる:

p.148, 3行目の The time was one of intellectual intoxication それは陶酔の時であった、という表現に注目。これこそが、彼に宗教的感情の代替物を与えたものだった。

その前後を和訳:

毎夜、(Whitehead との)議論は何かの困難にぶつかって終ることとなった。しかし、翌朝には、常に、問題は解けていた。私の睡眠中に問題が自ずと解けていたのである。それは知的陶酔の時であった。私がその時感じた感覚は、霧の中を登山し、頂上に到達したとたんに、すべての霧が晴れて、360度すべての方角の田園が40マイル(64km)先まではっきりと見て取れる、丁度、そんな感覚だった。

彼が成し遂げたことは、1903年に出版されたThe Principles of Mathematicsで、次のように説明されている。

ラッセルが主張したのは、数学のすべての概念、自然数とか、実数とか、複素数とか、幾何学空間、微分積分、あるいは、それらより遥かに高度な専門的概念がすべて記号論理学の言葉だけで定義できて、しかも、それらについての定理が、すべて、わずか20個の前提(公理)から論理推論だけで証明できるということ。

つまり、数学を完全に書ききることを可能にする言語と真理の素のようなものを、 わずかなページ数で書ききることができるということ。

ある種の人たちは、これを「世界を掌の上においた」ように感じる。林も若いころには持っていた、世界を全部記述したい、全部理解したい、という emotion。

そして、ラッセルは、それを自分が実現できたと信じた。

ラッセルが、全数学を乗せた掌を、現代的に書けば、

で済む。ただし、クラス(Class)というのは、ラッセルや、その時代の論理学の教科書、例えば、以前紹介したケインズの論理学の教科書で、「ものの集まり」を表すために使われた用語で、現代の集合 Set と同じ意味だと思えばよい。

特に5の内で重要だったのが、内包の公理と呼ばれるもので、

F[x] が論理式ならば、

∃a.(Class(a)∧∀x (F[x] <-> Belong(x,a)))

と書かれるもの。ただし、 A<->B とは、 A->B ∧ B->A を省略して書いたもの。

これを日本語で書けば、

あるクラス a があって、それは、F[x] という条件を満たすもの全部からできている。

ということ。

これは言葉(論理式)で表せるものは通称名辞としてよいと言っているのと変わらないから正しそうに見える。

また、クラスは、数学でならう集合と同じと思ってい良いので、

Belong(a,b) は、数学で a∈b と書く、おなじみにもの。

また、内包の公理が、その存在を主張するクラス a は、普通の数学で、{x | F(x)}と書くもの。

つまり、区間 (0,1) を、{x | 0<x<1}と定義したりときに使う記号が書かれる集合が存在するということを主張している。

高校までの数学では、そういう集合があるというのは、当たりまえのこととして使っているが、

この axiom of comprehension (包括の公理)と呼ばれるものは、そういう、クラス、集合の存在を、わざわざ保証しているもの。

そして、ラッセルは、この「当たりまえ」の公理が保証する eternal で timeless なクラス、集合という存在のみから全数学を再構築することに成功した。

たとえば自然数の1を作ってみよう。

ラッセルは、自然数1を, 特称名辞のように、対象が一つしか入ってないクラスすべてのクラスとして定義した。

クラスaに要素がちょうど一つしかないということは、there is only one element in a. ということだから、my baby loves only me と同じ要領で、

∃x.(x∈a)∧∀x.∀y.(x∈a∧y∈a→x=y)

と書ける。

だから、数1というのは、「要素が、ちょうど一つしかないクラスの全体」として、

{a| Class(a)∧∃x.(x∈a)∧∀x.∀y.(x∈a∧y∈a→x=y)}

というクラスとして定義できる。

注。このクラスをOneと書くと、s が入っている対象がひとつのクラスであることが、s∈One と書ける。

同じテクニックで、2は入っている対象の数数が丁度二つのクラスを全部集めたクラスとして、3は三つ入っているクラス全部のクラスのように定義できる。

大変、手間はかかるが、このようにして、整数、有理数、実数、複素数などすべての数作っていくことができる。

そして、数の世界を創造すると、それを利用した幾何の空間も創造することができる。(座標を使う)

そしてラッセルが、The Principles of Mathematics?、§ 4に書いたように、これから生まれてくるだろう数学の概念も、この仕組みだけを使って作れるだろうという、確かな手ごたえがあった。

それは、まさに、 a certain kind of perfection だったのである。

しかし,ラッセルは,この空にも上る様な時期のすぐ後,経験したことがないようなショックを受けることとなる.

それは,ラッセルのパラドックスとして知られるものの発見.自伝の該当部分を見てみよう.

ここで,intelectual set-back 知的逆転 とラッセルが書いているものがそれ.

これを,説明してみよう.

まず,

R={x|Class(x) ∧¬ x∈x }

というクラスを考える.

そうすると,実は

¬R∈R ⇔ R∈R

となり,これは矛盾となる.

何故か?

R∈Rならば,Rの定義{x|Class(x) ∧¬ x∈x }から,論理式 Class(x) ∧¬ x∈x の x に R を代入しても正しいはずである.

つまり,

Class(R)∧¬R∈R

だから,¬R∈R.

逆に,これを仮定すると,Class(R) だから,

Class(R)∧¬R∈R

となる.これは R の定義,{x|Class(x) ∧¬ x∈x }に合致するので,

R∈R

のはずである.

もし,R∈R が正しければ,¬R∈Rとなって矛盾.

もし,¬R∈R が正しければ,R∈Rとなって矛盾.

つまり,R∈R は真でも矛盾,偽でも矛盾.

つまりは,ラッセルの論理学から生み出した数学は,矛盾している!

これをラッセルのパラドックスという.

これが記号の為に分からない人は,次のように考えればよい.

本のカタログは,本の情報の集合体(集合)だと見なせる.

ある出版社が,カタログにそれ自身が掲載されていないようなカタログだけを集めたカタログRを作ることにした.

このカタログR自身の情報は,このカタログRに掲載すべきか?

もし,そのカタログRにR自身が掲載されていたら,「カタログにそれ自身が掲載されていないようなカタログだけを集めたカタログ」という条件に反する.

だから,カタログRにR自身の情報は掲載してはいけない.

だから掲載しないことにすると,Rは「カタログにそれ自身が掲載されていないようなカタログ」になってしまうので,編集方針からしてRを掲載しないといけない.

これは,嘘つきのパラドックスと呼ばれるものと類似したものである.この嘘つきのパラドックスとは,

あるカードに次のように書いてあった.このカードに書いてあることは嘘か本当か?

ラッセルは,このパラドックスを何か手違いで,少し考えれば何とかなると思ったらしいが,結局は解決できなかった.

彼は,ジグザグ理論と呼ばれるものなど,ラッセルのパラドックスを回避する方法を様々に試みた挙句,彼の論理に, Type というものを導入して制限し,矛盾がでないようし,そこで改めて数学を再構築してみせた.

それが,1910-1913のラッセルと,彼の同僚ホワイトヘッドの Principia Mathematica 3巻.1872年生のラッセルは,1913年に40歳.40歳ころまで数学に宗教的なものの代替物としての意味を感じていたというのは,この Principia Mathematica の完成までを意味していると思われる.

つまり,ラッセルが,eternal, a kind of perfection, timeless なものを求めたのは,論理学による数学の概念の再構成と,証明の記号論理学による形式化(標準化,機械化)にであった.

もし,この企てが,ラッセルのパラドックスに出会わず,問題なく達成されていたならば,アメリカの歴史ライター William Romeyn Everdell が,その著書 The First Moderns: Profiles in the Origins of Twentieth Century Thought, 1997 で指摘したようにギリシャ以来の西洋数学の哲学依存を断ち切れるはずであった.

しかし,この本の体系では,論理学とは言いづらいような,数学的対象の存在を最初から仮定する必要があった.

包括の公理を使うと,1,2,3… のような自然数にあたるものを,他のものの助けを一切借りずに作り出せることは,すでに説明した.それは数学から直観のようなものを締め出せるということを意味していた.

これは自然数の様な数学的対象を,集合として定義するということで,それは「論理だけから数学を定義できる」ということでもあった.

しかし,Principia Mathematica では,包括の公理が制限されているために,最初から,自然数全体にあたる集合(クラス)の存在を仮定せざるを得なかった.これは,実質,自然数の存在を公理として受け入れざるを得なかったということである.

つまり,数学を論理学に還元しようとする試みは失敗した.

Principia Mathematica には,そのほか,様々に,直観的に受け入れることができる論理の原理を超えた数学独自の公理を使う必要もあった(選択公理と呼ばれるものなど).さらには,論理学の公理も,今まで説明してきたものとは,かなりかけ離れた,技術的に複雑な公理が必要だった.つまり,Principa Mathematica の理論の構築は,「霧に包まれつつ山頂に到着しても,山頂も靄(もや)に包まれて眺望が良くない」というような状況だった.

しかし,それでも,兎に角,山頂から眺望することは可能だった.つまり,数学を記号論理学と数で記述することが可能となった.この業績はプラクティカルには非常に重要で,これがさらに公理的集合論というものにも繋がっていき,現代の数学のオフィシャルな意味での基礎になった.これによって歴史上初めて,数学が哲学から完全に独立することが可能となったのである.

つまり、哲学的立場から言えば、「無限は本当に存在するのか?」とか「そもそも集合とは何なのか?」などの問題が残ったものの、そういう哲学的問題を数学者は気にしないのだということにすれば、数学は哲学から独立して進むことができるようになった。実際、1914年から1918年にかけての第一次世界大戦が終結した後に高等数学の教育を受けたような数学者たちの多くは、、つまり、大雑把にいえば20世紀になってから生まれた数学者たちの多くは、数学の哲学的側面に興味を示さなくなった。

これは、数理論理学を用いる、公理的集合論という、現代数学という学問を行うには十分な基礎ができて、しかも、そこから哲学臭を完全に払拭することが可能となったからである。このことは、数理論理学の人類の知の体系に対する非常に大きな、かつ、歴史的貢献といえる。

つまり,西洋数学は伝統的に,「数とは何か」という様な哲学的問題と深く関連付けて考えられていた.(これに反して,アジアの数学では,そんなことは殆ど気にも留めないという感じだった.)そのため,ニコラウス・クザーヌス,デカルト,ライプニッツ,そして,ラッセルのように,数学と哲学,あるいは,クザーヌスのように神学も同時に研究するという人は,普通の存在だった.実は,これは20世紀初頭,大体,1920年代ころまでは,普通の状況だった.ところが,Principia Mathematicaや,それを受けての公理的集合論により,急速に数学の非哲学化が始まり,1931年のゲーデルの不完全性定理を契機に,数学者が哲学に興味を持つケースが急速に減っていった.これは,数学の近代化であり,ラッセルの研究は,その意味で大変大きな意味を持っていた.

しかし,数学のためには,その近代化の基礎となるという意味で,大変に重要な業績となった Principia Mathematica だが,それは The Principles of Mathematics 執筆の際の「霧に包まれつつ山頂に登頂すると,一斉に視界が広がり,360度,すべての方角が地平線までクッキリと見渡せる」という,ある種,宗教的な感情を与えてくれるものではなかった.ラッセルは, Principia Mathematica 執筆の期間,精神的に参っていたようで,自殺したいという感情まで覚えていた(ラッセル自伝より).

I used to stand on the footbridge at Kennington, near Oxford, watching the trains go by, and determining that tomorrow I would place myself under one of them.

footbridge: 歩道橋

つまり,人間の自然な論理的直観に近かった The Principles of Mathematics における「数学の論理学への還元」は,ラッセルに宗教的陶酔 (intellectual intoxication)さえもらたしたが,プラクティカルには,より重要な Principia Mathematica の執筆は,ラッセルにとって,つらい仕事,業務のようなものであったと言える.ラッセル自伝 p155の,下から2番目のパラグラフが,この事情を雄弁に物語っている.それは,very severe intellectual work であり,それを遂行した後も,my intellect never quite recovered from the strain とラッセルが書くような種類のものだった.

最初に見たラッセルのインタビューで40歳ころまでは,数学に一種の宗教的なものの代替物を求めたと言っていた.つまり,40歳,Principia Mathematica の完成とともに,彼は,その希望を完全に捨て,彼が自伝p.155に

This is part, thoughby no means the whole, of the reason for the change in the nature of my work.

と書いたように,彼は数理哲学を離れ,有名な「幸福論」などの様な,人間性についての哲学の方向に仕事の向きを変える.そして,後に,それにより,ノーベル文学賞を得る.

哲学などすべての知的学問の基礎にあると信じられていた論理学(アリストテレス論理学)を少しだけ改造したラッセルの論理学で,全数学が再構成できたらラッセルが言うように,それは素晴らしい perfect で eternal な世界だったろう.

それは,彼が自伝で語ったように,視界を阻む霧が一瞬の間に消え去り,遠くの風景も一望で見渡す,啓蒙と光の世界だったに違いない.しかし,現実は,その逆で,むしろ,アリストテレス論理学でさえ,不用意に名辞を作りだすと矛盾してしまうことが実証されたのである.

このストーリーをもとに,次は記号論理学が捨てたアリストテレス論理学のある特徴の話に移る.

ラッセルに,プラトン的な perfection をもたらす筈だったものは,プラトンが重視した数学だったことに注意して欲しい.数学は目的を持たず,時間もなく,美しく凍りついている.(「数学は目的をもたいない」ということの意味は,それ自身が目的であるということ.)

しかし,アリストテレス論理学のもともとのモデルは動物学のような生物学だった.それは,動いていて,蠢き,生まれ,成長し,やがて滅びるものの世界だった.

プラトンのイデア論に,その源を持つものの,アリストテレスは,プラトンの哲学に移り行く現実世界の現実性の風を入れたと言える.

しかし,アリストテレスは,それを形而上学,つまり,哲学原理として語った.それが,アリストテレスの四原因説と呼ばれるもの.

これはアリストテレスの研究者として有名な中畑先生の話によると,本来はアリストテレスの論理学と呼ばれるものの一部ではなく,別の学問だった.

しかし,中世を経て近世にいたり,論理学が整備されていくと,この形而上学が論理学の中に取り込まれるようになった.

たとえば,アリストテレス論理学の最も標準的な教科書とされる『ポール・ロワイヤル論理学』(Logique de Port-Royal)には,論理学の存在論的・形而上学的側面のついての章(第3部,第18章)が設けられていた.

以下,この章を手がかりに,伝統論理学と記号論理学の比較と,現代のITにおける伝統論理学的側面について説明していく.

まずは,この教科書の説明から.