前回の講義で述べた「有限で制限された能力の故に,我々は世界を「生き生き」と認識できているという面があるのではないか」というように,自分が制限されている,有限である,という,「普通」に考えれば短所と思われることを逆手にとって,むしろ,長所にしてしまうことを,哲学の世界で,やった人がいる.

それが,有名な哲学者カント.

カントは,スコットランドの哲学者ヒュームが,英国流の経験論の立場から,形而上学のような「世界を記述する理論」が,容易に間違ってしまいえることを,様々な議論で示した.

例えば,日本人は,ナマズが地震を引き起こすと考えたが,これは地震の前に,ナマズが騒ぐ現象が観測されていたから.ところが,これは実は逆で,ナマズが地震の際に起きる現象を敏感に察知できるかららしい.つまり,「因果関係が逆」だったわけだ.

ヒュームは,同様なことが,自然科学,哲学などで生じ得ることを指摘した.つまり,現象A起きるときに必ず現象Bが起きるということから,AをBの原因とは必ずしも言えない.これは当たり前のことなのだが,この様なシンプルな議論を突き詰めていくと,自然科学だろうが,哲学だろうが,すべての体系的な知識の根底が簡単に揺らいでしまう.これをヒュームの懐疑論という.

そして,この懐疑論の問題は現代でも解決されているとは言えない.ただし,それは知の体系を,「掌の上に置くように」理解しようとするから.科学なんかプラクティカルに役立ちさえすればいいんだ,道具のようなものなんだ,という立場にたてば,こういう「基礎」の問題は,「気にしない」という方法で「解決」(解消)できる.

このヒュームの懐疑論に対して,哲学の可能性を再生させようとして考えられたものが,カントの哲学,特に,彼自身が「コペルニクス的転回」と呼んだ考え方.

ヒュームの懐疑論は,「世界にルールがあっても,有限個の事象しか観測できない我々は,それを完全に知ることができず,簡単に誤解をしてしまう可能性があり,真実の世界のルールを有限な我々は知ることができない(出来るという保証はない)」ということ.

カントも,これに賛同した.ただ,ヒュームの懐疑論では,我々の外側に,世界のルールが想定され,それを,世界とは別の我々が知る,という図式になっていることを利用し,これを次の様に読み替えることにより,哲学,特に認識論の可能性があることを示した.

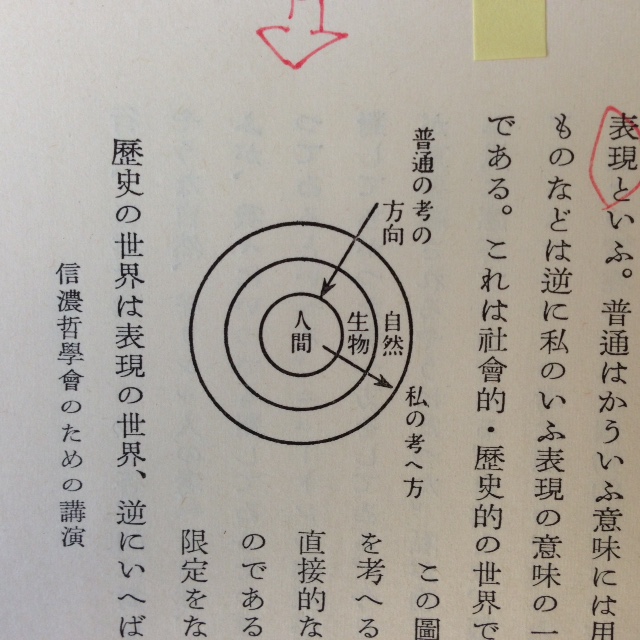

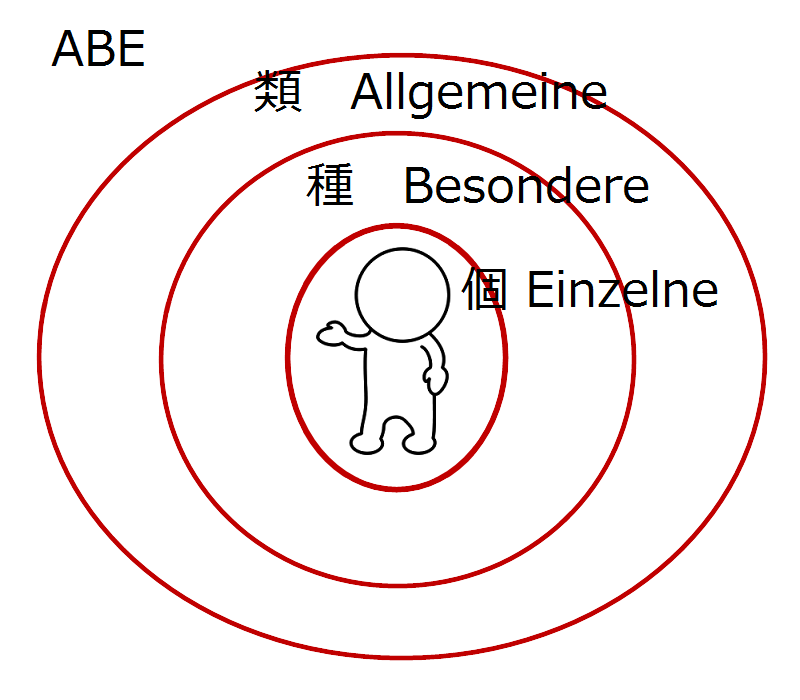

以前,ソクラテスの terminus を,次の様に図示したが,

形而上学は,赤い線の外の世界を知ろうとするが,カントの認識論は,それを赤い線の内側を知るものに変える.

つまり,形而上学は,外が主で内が従,カント認識論は,内が主で外は実質無視.

ただし,ポイントは,そのように狭い学問でもよいのだと,と居直る点.

どうして,居直るかというと,「どうせ,人間は有限なので,赤い線の外の真実の外界を直接知っているわけではなくて,人間が持つ知覚・思考の能力に従って,それらの外のものを赤い線,いわば,人間と世界のインターフェースを通して知っているに過ぎない.だから,視覚などの人間の「インターフェース」の働きを知ることは,結局のところ「人間にとっての世界を知る」ことと「真の世界を知ること」は,有限である我々人間にとっては,同じことである.

ネガティブに言えば,どうせ,「真の世界を知ること」は無理で,我々人間には,「人間にとっての世界を知る」ことしかできない,ということ.

しかし,我々は人間なのだから,そこから出発するのならば,「真の世界」というものが考えられないのならば,それは無いのと同じから,実際に可能な「人間にとっての世界を知る」で十分だし,これしか出来ないのならば,「世界を知る」ということは,可能である「人間にとっての世界を知る」と考えれば良いではないか,という考え方.

このカントの思考法が,林のアニメの説明に似ていることに注意.実際,あのアニメの話は,「カントのコペルニクス転回」の様な,卓袱台返し的居直りが,カントに限らず,思想や文化,ときには戦争にいたる政治等,人間の歴史の中で普遍的にみられる現象であると,林が考えていて,それを元にして歴史や世界を見ているために考え付いたこと.

実は,この「卓袱台返し的思考」で,哲学を進めたのが西田幾多郎や田辺元などの京都学派.西田と並ぶ哲学者であった高橋里美などは西田たちが,カントの場合のような,窮余の一策としてではなく,常に「卓袱台返し的思考」を使って哲学を進めることを批判しているほど.

確かに,この批判は当たっているのだが,実は,西田は何もカントの卓袱台返しをまねたわけではなく,むしろ,terminus の内側を出発点とし外側へ広げて哲学するという立場をとっていたから,そうなった可能性も高い.

このことを頭に置いておいて,西田の哲学とアリストテレス論理学の関係をみる.

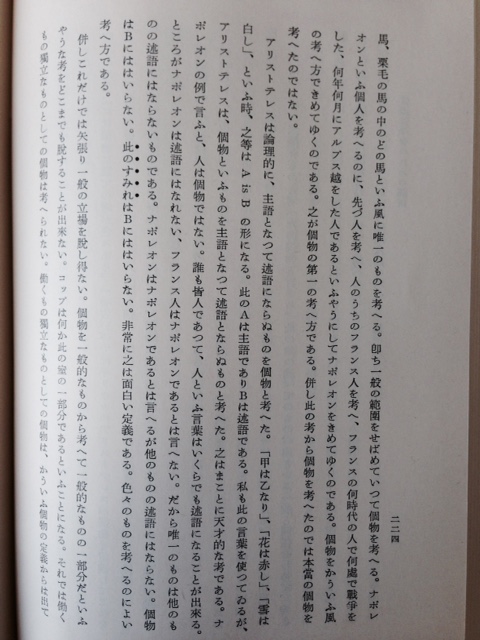

以下の画像は,西田幾多郎全集(旧版)第14巻昭和51年刊行,信濃哲学会のための講演から

カントとの類似性に注意.ただし,西田は外に向けて思考することに限界を置いていない.

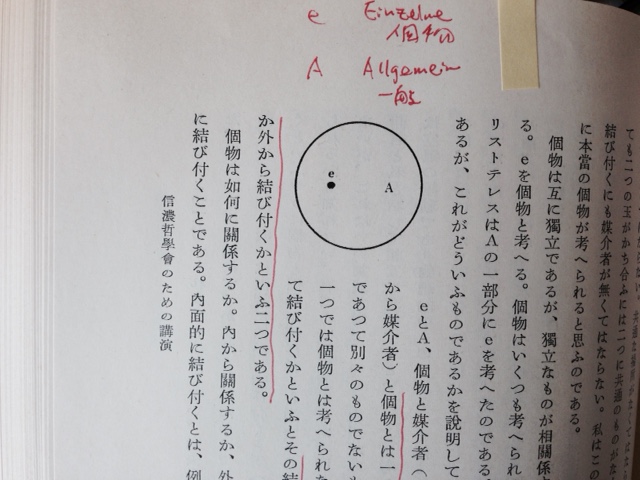

また,この図自体が,アリストテレス論理学の図になっている,つまり,三段論法の説明の時に使った図と実質同じであることに注意.

しかし,西田は,アリストテレス論理学の通常的解釈による世界観に異を唱える.

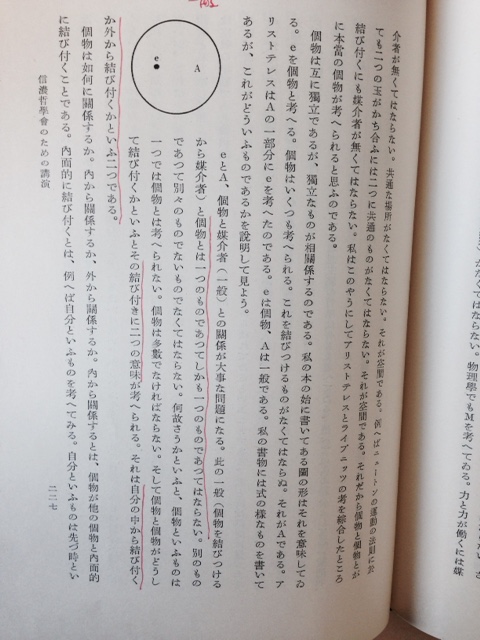

ここで言っていることは,ある類を含む大きな類,一番小さな類としての個を含む類は,単に含んでいるだけでなく,包んでいて,それが包んでいるもの前部の通信の媒体,つまり,スマホならば,個々のスマホをつなぐ基地局のような役目をすると言っている.

実は,これは中世までのキリスト教神学に似た考え方.キリスト者は,それぞれが最高の存在である神と直接繋がっている.アリストテレス論理学,記号論理学でも,基本的には同じ.

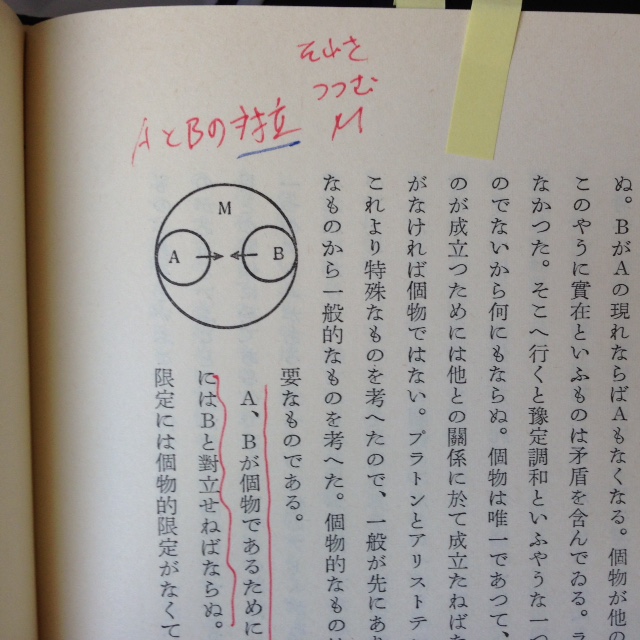

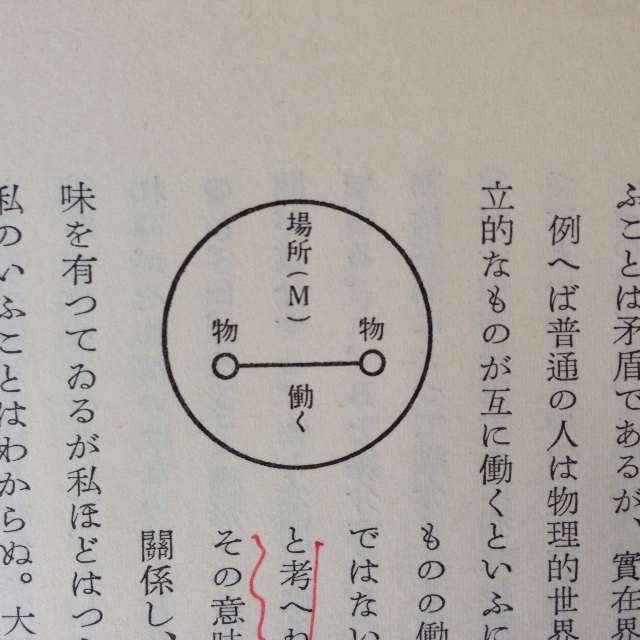

ただし,西田は,そう考えない.彼は,大きな類は,単に場,場所であり,その場において,個と個が対等に対峙・通信するという風に考える.

西田は,個物の「主語となって述語とならないもの」という定義をアリストテレスに帰し(事実は違う),それを天才的と呼び,しかし,それでは個と個が分離してしまう,現実的でないと説く.

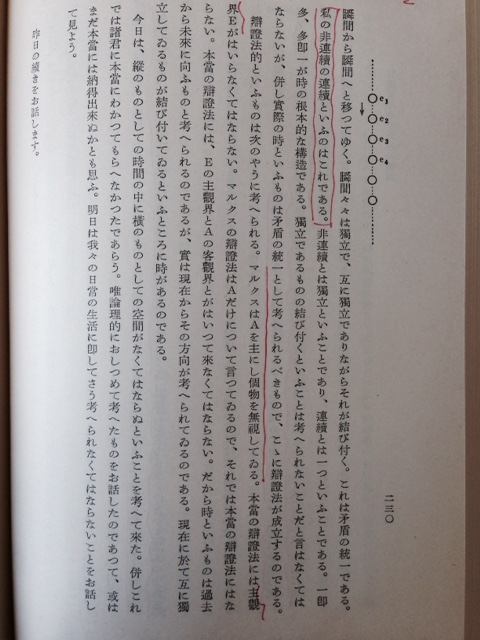

西田は,バラバラな個ではなく,バラバラでありながらも,繋がっている個というものを考え,それを「非連続の連続」と呼んだ.

この非連続の連続という考え方は,様々に使われるが,たとえば,自分の人格というものを,これで説明すると次のようになる.

今の自分と,10年前の自分では,自分だと言っても随分違う.肉体的にも精神的にもたとえば成長している.

「今」は,無数にあり,それらが集まって自分である.

その,それぞれの今を西田は上の図のように,e1, e2,... と書く.ここで e と書いているのは意味があって,

ドイツ語の個 Einzelne の頭文字.先にも見た,個と一般の図,の e.

だから,二つ上の図では,e1, e2,.... が○になっているが,これが一つ一つの時間における自分だと思えばよい.

そういう非連続なバラバラな自分が集まって,一つの連続した人格となる.それが自分というもの,自分の人格だというのが,西田の考え方.

これを時間だけでなく,空間にも広げて,述語となって主語とならないものとして,絶対無という究極の包み込み場を考える.

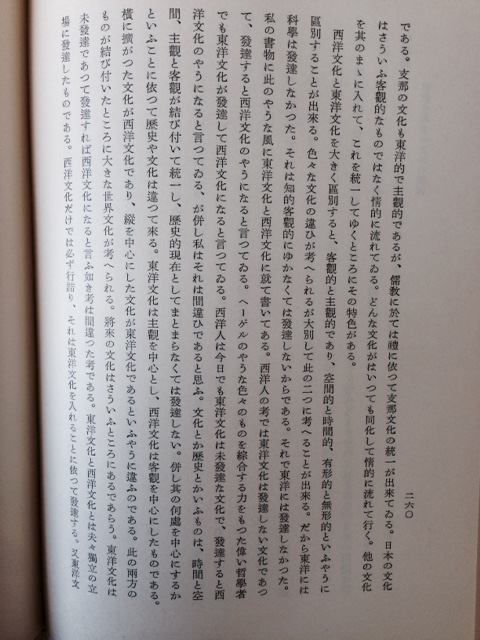

以上のように考えれば,西田の哲学は,西洋的哲学の基礎といえるアリストテレス論理学の用語や基礎概念を使い,しかし,それを様々に読み替えることによって,

を克服しようとしていることがわかる.

ちなみに,西田の哲学の根底に西洋と東洋の思考形態の違いというものがあったことは,同じ講演の次の発言で明瞭にわかる.また,これだけでなく,彼の親友鈴木大拙への葉書や手紙などからも,少なくとも晩年(昭和20年6月7日没)には,明瞭に見て取ることができる.

京都帝国大学文学部哲学のいわゆる「京都学派」は,現在では,西田幾多郎,田辺元,西谷啓治の三人を,その系譜の中心に置く見方が広がりつつある.

京都学派という名称は,京大文学部だけに限ったとしても,内藤湖南などの歴史学,あるいは,考古学などの研究者集団に対して使われることがあり,

京大全体に広げる場合には,第2次世界大戦後の人文研などの研究者たちにも使われている.

また,京大文学部に限っても,思想的系譜を中心にみれば,巷間では京都学派の代表的哲学者とされることがある,三木清,戸坂潤を,

京都学派から排除する見方もある.実際,「京都学派」という言葉は,その戸坂が,批判的に使い始めたのが最初だとされており,

戸坂自身の観点から見れば,自分が京都学派に分類されるのは承服できないはずである.

しかしながら,歴史学,特に文化史,思想史の観点からすれば,三木,戸坂の様な,西田幾多郎を中心とする,

大正から昭和20年代ころまで,特に田辺元が教授を務めた最後の年度である昭和19年度までの京都帝国大学の哲学の隆盛という現象に関わった人たちこそ,京都学派の呼称に最もふさわしい.

戸坂が,西田や田辺を京都学派と呼んで批判したように,彼らは,互いに対立する思想を持ってはいたが,それは,彼らの思想が,日々の議論などを通して切磋琢磨されていたからであり,

実は対立こそは,彼らの思想の「近さ」の何よりの証拠だともいえる.彼らは親しく交流し,日々の議論などの相互影響を通して対立したのである.人間的に近くなければ,「あの様」には対立しなかったであろう.

その京都学派の中の対立で,最も有名なものが,西田の助教授を務め,京都学派の形成に大きな寄与を行い,そして,西田の跡を継いで教授となった田辺元の西田哲学批判であろう.

従来,この田辺批判は,一方的に西田の立場から議論される傾向があり,田辺の批判の西田哲学への影響も十分には理解されていなかったが,この数年来(5年程度?),藤田正勝氏,嶺秀樹氏などにより,

西田・田辺論争の真の姿が理解されるようになってきている.

この西田・田辺論争が,また,論理学を巡っての論争であったということは,京都学派の哲学を考えるとき興味深い事実なのである.

実際,京都学派とは,ある意味で,論理学を巡る学派だったとさえ言っても過言ではないのである.

これは京都学派が,最も影響を受けたとものの一つと思われる,新カント派の哲学が,多分に論理学的であったのと,西田が,「善の研究」 の「心理主義的性格」を補正するために,

自身の哲学的直観を裏付けることができる,論理学,論理の構築を, 生涯にわたり追及したことが,最大の原因であろう.

西田を鋭く批判した田辺にしても,その哲学のテーマの多くが西田からの影響化で生まれていることは明らかなのである.

今回の講義では,次の西谷啓治に重点をおくために,詳しく説明することはできないが,田辺元の哲学の中心にあるといえる「種の論理」は,

上に説明した,西田の論理学である,「場所の論理」と呼ばれるものに対抗して作られたいえるのである.

この「種の論理」も,伝統論理学が強く意識されていた.より正確に言えば,この講義で説明してきた「形式論理学」とよばれる三段論法の理論などを中心とする論理学ではなく,

ヘーゲルの論理学のような四原因説的な「論理学の形而上学的・存在論的側面」を議論するのが,田辺の「種の論理」であった.

それは,ヘーゲルを継承する弁証法の論理学であると同時に,当時流行していた「伝統的論理学の背景にある形而上学,特に,terminus による,世界を分別し整理して理解する思想」に批判的態度を取る哲学,

たとえば,ベルグソン,レヴィ=ブリュール,シェーラー,ハイデガーなどの哲学の要素を取り入れたものであった.

しかし,一方で,田辺は,常に,ヘーゲルのABE,つまり,Allgemeine(一般=類),Besondere(特殊=種),Einzelne(個別=個)を意識して,類種個で哲学・論理学を論じた.

つまり,この講義で説明してきた論理学の枠組みの範囲でいえば,田辺の哲学である種の論理は,京都学派の哲学者たちが考えた論理学の中では,もっとも,西洋的な論理学,アリストテレス論理学(=伝統的論理学)や,

ヘーゲルの論理学である弁証法などに,近いものであった.

これに反して,ある意味では西田の傾向を,さらに進めて,西洋哲学のプラトン・アリストテレス的な論理学的枠組自体を批判し,それに代わるものを求めたのが「京都学派第三の哲学者」として意識されることが増えている西谷啓治の晩年の思想である「空の思想」である.

しかし,興味深いことに,これは田辺が作りだした種の論理と裏表の関係にあるという点で,「非常に近いもの」ともいえる.また,それは,西谷の師の一人である,ハイデガーが「存在と時間」で行った論理学批判を継承するものであった.

次に,この西谷の空の概念の構造を,伝統的論理学の構造と比較しつつ説明し,また,時間があれば,それを使って,裏返しといえる田辺の「種の論理の構造」を説明して,この講義を終わる.

「京都学派第三の哲学者」の位置づけが広がりつつある西谷啓治は西田幾多郎との関係が意識されることが多い.

たとえば,日本の論文を検索できる CiNii で,keywords 西田 西谷 を含むタイトルの論文をサーチすると,こういう結果となる.

一方で,田辺 西谷 を含むタイトルの論文をサーチすると,こういう結果となる.

西谷は,ある種の憧れを西田に対して抱いており,その思想の傾向も西田に強く影響されているから,当然ともいえる.

しかし,今まで話してきたような,「論理学の構造」の観点からは,意外にも,裏返しの構造になっているという意味で,

西谷の思想に最も近いのは,田辺の種の論理なのである.(それを示す論文を夏に書いていたが,完成する前に夏休みが終わった…)

以下に,西谷が行った「伝統的論理学批判」を説明し,時間的余裕があれば,それと種の論理との「裏返しの関係」について説明する.

記号論理学を、その思想の基礎に置く論理実証主義 logical positivism の祖の一人、R. カルナップが、ハイデガー哲学を、ラッセルの Principia Mathematica を使って批判した論文 Ueberwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Spraeche1931、 英訳 以来、ハイデガーは非論理的という見方がある。

しかし、カルナップは、Principia Mathematica のみが正しく、他のすべては、そこから説明できるかのような議論をしているため、多種多様な論理学の存在が知られている現代の記号論理学の立場からみれば、カルナップの方が非合理的にみえる。たとえば、カルナップは、ハイデガーの Das Nichts selbst nichtet. というフレーズ(英語訳では The Nothing itself nothings. と訳されている)を、上記英訳70ページのように Principia Mathematica などの論理式まで使って分析し「無意味」とした。つまり、「記号論理学をすべての基礎とする」という前提で「自然言語(我々が日々使う言語)の合理的主張は、その真意を記号論理学ので記述できる(べきだ)」ということを前提にして議論している。

この前提には何らの根拠がないことは、すでに英米哲学の中でも受け入れられているが、さらに言えば、当時の、記号論理学の範囲では、この前提を使えば、批判になっていたことも、現在の記号論理学では批判にならない。

たとえば、アメリカの論理学者Feferman は、クラス全部のクラスが作れて、また、Principia Mathematica の様な型やレベルが全くない体系を数学を形式化するため作っている。例えば、林、小林共著、「構成的数学の基礎」、遊星社を参照(この本では、直観主義論理を使っているが、古典論理にしてもなんら問題なく、また、第2階数の算術と同等の体系も作ることができる。少し工夫すれば、Principia Mathematica と同等のシステムで、カルナップが、それに対応する論理式が Logically Correct な言語では書けないとしたハイデガーの文章を翻訳できるものが容易に作れると思われる(ただし、それができることに意味はないが)。そのようにすれば、少なくともカルナップのハイデガー批判を「中和」してしまえる。

この様に、論理体系には多種多様の可能性があること、曖昧な概念には記号論理学や数学が適用できないのは明らかなことだし、記号論理学で記述できない、あるいは、記述が非常に難しいことがあること、現代では、何より論理学者が最も理解していると言えるだろう。しかし、カルナップは、そういうものを無視して議論しているため、現代からみると不合理に見えるのである。ただ、このハイデガー批判は、カルナップの論文の2年後、ナチスに近づくことになるハイデガーの思想的傾向に対する政治的背景をもった「挑戦」という意味もあったのかもしれない。

いずれにせよ、ハイデガーは、伝統的論理学の枠組みから発する「合理的な西洋哲学の枠組み」自体に挑戦をした人であり、その意味では、カルナップのハイデーが批判は的外れ、あるいは、方法論的に無効だといえる。

後者の「方法論的に無効」ということの意味は、今まで議論して来た様に、記号論理学も、伝統論理学の枠組みから生まれたものであって、その構造を多分に共有する。そのため、「伝統的論理学の枠組み時代に問題がある」というハイデガーを論駁するには、カルナップがやったように、Principia Mathematica の論理を基準にして、ハイデガーを批判すると、Principia Mathematica が基本的には伝統的論理学と似た真理観に基づいているために、水掛け論になり、決定的な打撃をハイデガーに与えることができないという意味である。もし、ハイデガーの哲学に真の打撃を加えたいならば、伝統的論理学・記号論理学の立場の正しさを声高に主張して、それを元にハイデガーを論駁するのではなくて、ハイデガーの伝統的論理学批判の構造を分析して、その中に問題点を見つけて批判するしかないのである。(参考:2013年度の「論理学の歴史」資料)

基本的には、このハイデガーの論理学批判は、当時、ドイツ語圏の哲学で大きな力をもっていた、科学・学問(Wissenschaften)の哲学である、新カント派の哲学批判だと考えられる。

西谷は、このハイデガーの伝統的論理学批判を、おそらく日本人としても最も忠実に継承した人だが(西谷はハイデガーのもとで数年学んでいる)、ハイデガーが伝統的論理学だけを直接のターゲットにした一方で、19世紀から20世紀に現れた記号論理学を含む多種多様な論理を批判の対象とした。これは、また、西田幾多郎の伝統的論理学批判の継承と考えることもできる。

この論理学批判が、最も明瞭に現れたのが、晩年の作品である、西谷著作集第13巻「哲学論攷(ろんこう)」収録の「空と即」(1982)における論理、ロゴス、論理学などについての議論。

西谷は、その議論のなかで記号論理学も含めて、彼の時代と、その少し前の時代に、多くの新しい論理学が現れたと議論している。これには京都学派の論理学もあるだろうが、John Stuart Mill, Deweyなどの新論理学も意識されていたと思われる。

興味深いのは、この議論や、それに関連した論理学、論理、ロゴス(これには狭い意味の論理学だけでなく文法的なものも入る)などの用語で、論理のさまざまな様相を議論するのだが、それがほぼ、ハイデガーの「存在と時間」における、Logik, Logistik, logos などの用語の使い分けに対応している点である。

このことから、西谷の論理、論理学についての議論が、ハイデガー、西田などの、terminus と S be V の形式だけで、現実を理解することはできないという、ある意味で、当時、流行とさえ言えた思想を継承したものであることがわかるのである。

そして、それを意識すれば、彼が「論理ではないもの」として、説明した「空の立場」というものが、伝統的論理学の立場を解体するために考えられているがゆえに、また、それを非常に忠実に分析して、その分析の上に批判が成り立っているために、逆に、ある意味で論理学的になっていることがわかるのである。

これの詳細を議論にするには、西谷の「空」概念の発展を史料に基づいて詳しく分析する必要があるのだが、この入門講義では、その余裕はないので、簡単に概要だけを述べる。

西谷の空の概念は、回互(えご)的連関という関係を基礎にしている。

これを簡単に言えば、S be V を横倒しにしたものである。

S be V は外延だけで考えれば、S が V の部分集合であることだった。

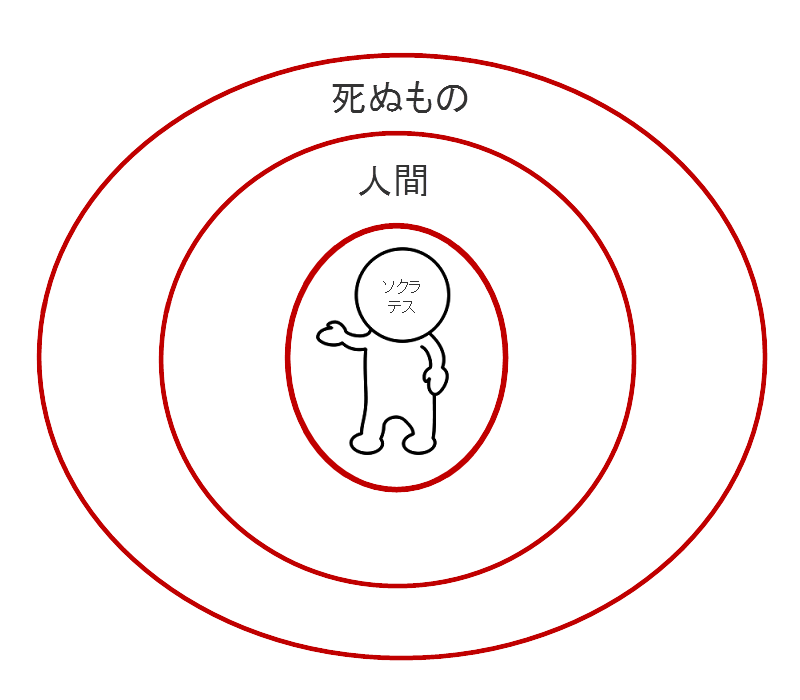

これはVがSより一般的であることを意味し、ソクラテス、人間、死すもの、の関係が、

であるように、一般から特殊への縦系列になっている。

この場合、上にあるほうが重要・本質とみる立場と、下にある方が重要とみる立場、あるいは、中間が重要(これが田辺の立場)とみる立場、など色々と異なる立場が考えられるが、いずれも縦の関係を考えていることは同じである。

これを西谷は批判したのである。

西谷の空は、回互的関係により結びつけられた個たいの世界として理解されていて、個はあくまで個として独立に存在しているのだが、しかし、それでもバラバラになってしまわないのは、すべての個が他の個に回互的関係という、あたかも万有引力のようなもので、つながっているからだとする。西谷は、これを「空の立場は力の立場」だと言っている。つまり、つなぎとめる力の立場なのである。

そして、SとVが回互的関係にあるときには、Vが主、Sが従というような一方的関係はなく、Vが主、Sが従、同時に、Sが主、Vが従であるように「平等」な関係にあるとする。

これが、西谷の空の思想の基本であり、これ以後は、この個と個との関係の分析を深めることにより、理論が進化・深化していく。

そして、それらの背景にあるのは、伝統的論理学、さらに言えばプラトンの哲学における、上下のオーダーという、前提への批判である。

それを簡単にいうと、2014年度後期水5の特殊講義の、この資料 http://www.shayashi.jp/courses/2014/sui5kouki/20141112.html の、「全体の図」、特に「右側」のようになる。

これを簡単にいえば、プラトンが言う、イデアと、個々の対象の上下関係は、人が作り出した虚構であり、現実の世界では、すべてが平等で縦の関係などなく、すべて横の関係である(これを絶対の此岸(しがん)という。これに対して、上があるのは彼岸の思想)。

プラトンやアリストテレスは、その横の関係である此岸を、90度回転して、人工的に神とか理想のような彼岸を作ったに過ぎない。

というのが西谷の主張である。そして、伝統的論理学のS be Vという構造は、それを反映していうわけである。だから、論理、論理学が批判される。そして、この縦系列の思想を背景にするものは、記号論理学であろうが、なんであろうが、すべて西谷の批判対象になる。(これはハイデガーの論理批判でも同様。ただし、ハイデガーには、回互のような「形而上学的」なものがなく、解釈学的現象学の「有限の立場」で置き換えられている)

空の立場、回互的連関が最初に導入されたとき、それは「上下ではない」ということが特徴ながら、どの様な二者の間の「ちから」「関係性」なのかの説明がなかった。

これが、晩年の「空と即」では2者の間にある、mitteilen と teilhaben という二つの動詞で表現される関係で説明されるようになる。

これは長い年月をかけて、二段階でおきている。

まず、第一段階では、西谷が長年非常勤講師をした大谷大学の講義で家族内のコミュニケーションの議論として、mitteilen が使われ、そして、晩年の、空と即で、その逆の方向の関係として、teilhabenが導入されているのである。

このmitteilen は、通常のドイツ語としては、infomieren、つまり、英語では、inform と同じように使われるのだが、西谷は、これは持ちながら分け与えることして、説明する。

ただ、西谷は、この単語に分与という訳語をつけてしまい、それが誤解のもとになっている。通常、土地などでの分与というのは、土地を分割して、それの一部を与えることを意味する。与えた後には、それは与える側のものでなくなる。これが分与だが、これに対応するドイツ語は、mitteilen でなくて、verteilen である。

実は、この mitteilne, verteilen は、西谷の若き日の代表作の一つである、シェリングの「人間自由の本質」の和訳の解説で、西谷がシェリングの用法を詳しく議論している用語なのである。西谷は、シェリングが後者の言葉を使うとき、verteilen する側には与えたものが手元にのこらず、一方で、mitteilen の場合は、与えても与えたものが与えた側に残るという風に説明している。

そして、シェリングの著作では、この動詞 mitteilen は、主に神が人などに行う行為の場合に使われている。神は恩寵として、その徳を人間に分け与えるわけであるが、その徳は分けても減りはしない。

これに反して、人間の世界では分け与えれば、それは減る。しかし、情報というものは、いくらでも人に与えることができる。与えても、それは手元から消えてなくなりはしない。これが mitteilen ということであり、つまり、それはコミュニケーションなのである。

これが回互的連関の「局所的構造」の基本構造である。

しかし、それが家族におけるコミュニケーション論という特殊なものとして、しかも、論文などでなく、大谷大学における講義においてのみ現れているために、従来見落とされてきたように見えるが、この大谷大学講義における回互的関連の議論は、西谷の空概念を理解するとき重要なポイントとなる。

そして、それからはるかに時間を隔てて1982年の「空と即」において、この mitteilen の逆向き、つまり、横倒しになり平等となった「主従」の「従」の側からみた mitteilen の関係が teilhaben として語られたのである。そして、この teilhaben こそは、講義の最初の方で説明した、プラトンのイデア論の用語、つまり、個々の対象 Gegenstand がイデア Idee に対してもつ関係である Teilhabe 分有であることがわかるだろう。(2016.10.24資料、特に、この図を参照)

そして、ここでは議論を省くが、この分有の概念こそは、田辺元が、彼の種の論理の構築の第一歩で使った基本概念なのである。

以上で示してきたように、伝統的論理学という西洋文明の知的遺産は、記号論理学、IT、京都学派、など様々に知の歴史に大きな影響を与えているのである。

これを忘れて、19-20世紀の思想史、さらにはIT史さえ理解できないのである。

この事を指摘して、この講義を終わる。